储能 “标王” 中车株洲所是如何练成的|深度

问鼎2024储能江湖,成为年度 “标王”,中车株洲所(全称 “中车株洲电力机车研究所有限公司” )再次让外界为之一震。

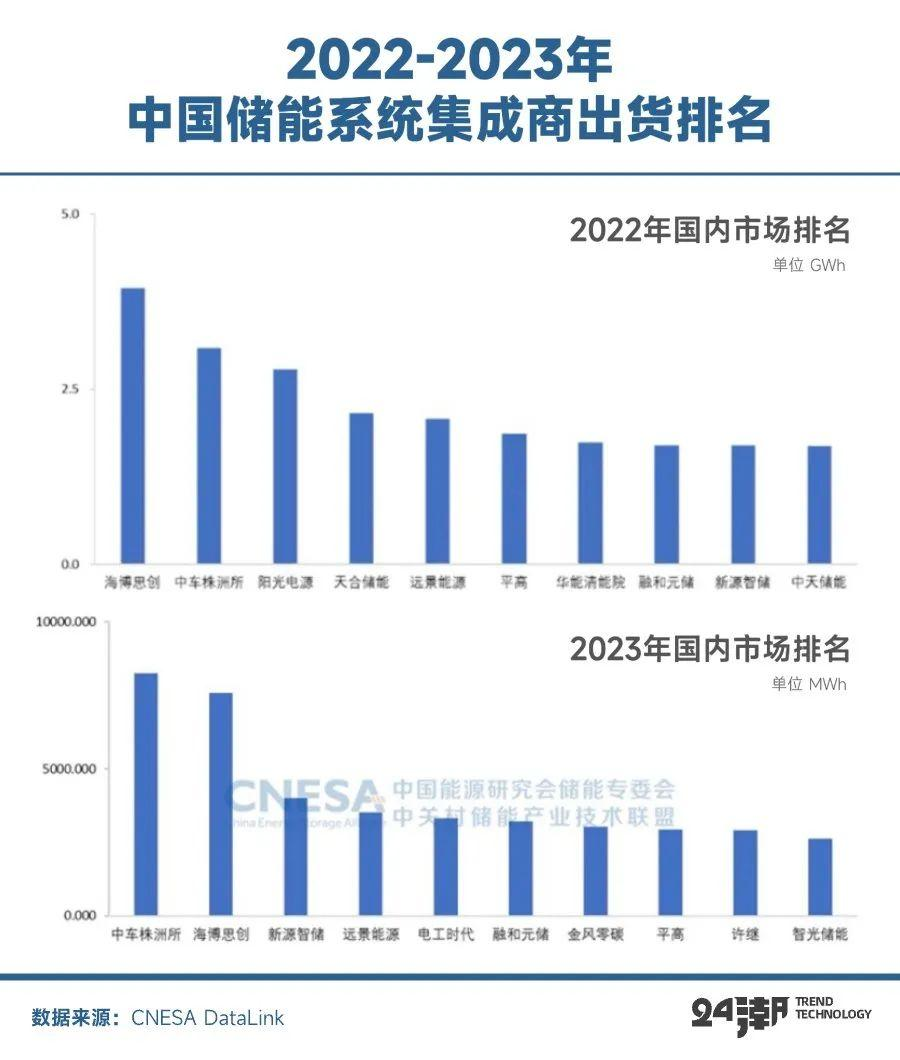

2023年,其以黑马姿态反超海博思创坐上国内系统集成商出货量头把交椅;下一年,继续巩固自身优势,中车株洲所向外界表明:自己不仅有运气,更有实力。

于红海厮杀中突出重围,在无限内卷的价格中独占鳌头,在民企扎堆的领域,这家央企公司不失狠辣和灵活,活成了储能行业一个独特的样板。

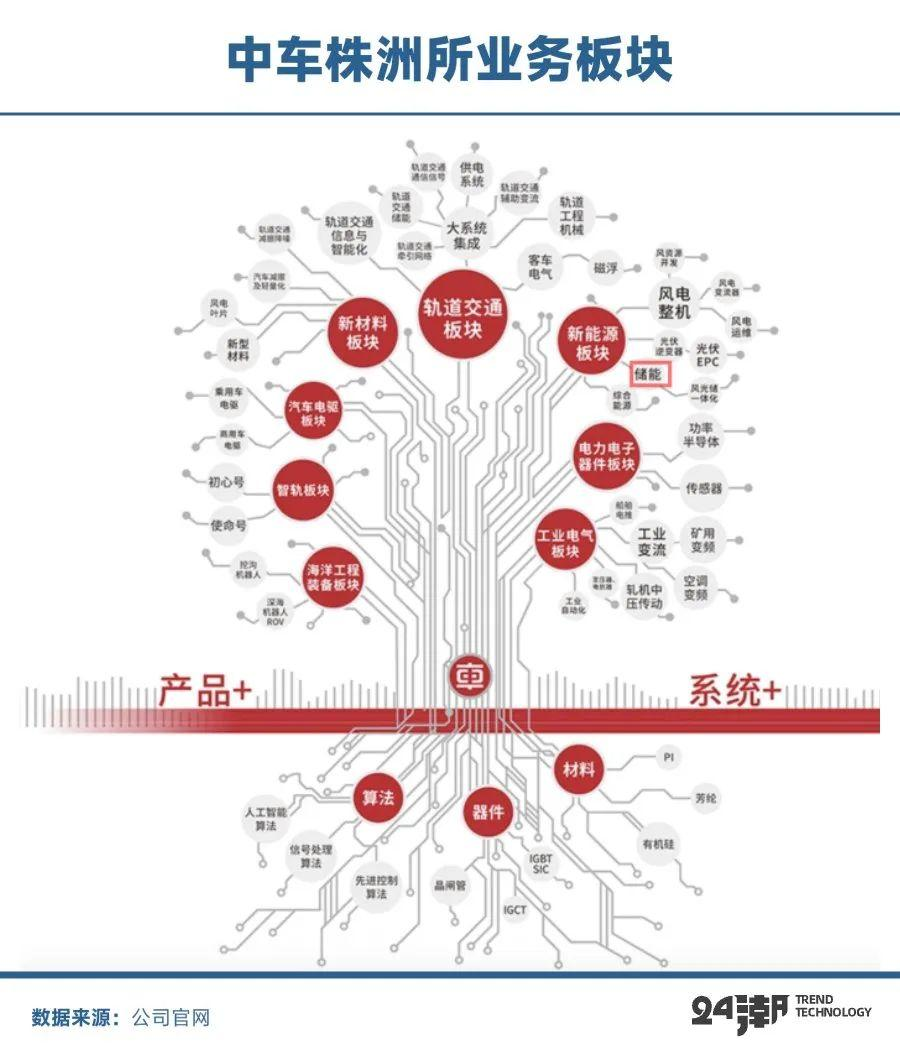

要知道,储能在中车株洲所的盘子里,甚至连一个独立的业务板块都不算。在轨道交通、新材料、电力电子器件、新能源几大板块中,储能被放在新能源序列里的一角,排在风电叶片、光伏开发之后。

然而,仅仅成立两三年的时间,中车株洲所就能在如此激烈的市场竞争中夺魁,不得不让人瞩目。

央企禀赋、资源优势、多元且低成本融资渠道,再加上强大的技术积累以及惊人的成本控制力,天时地利人和集于一身,中车株洲所还在狂飙突进。

“江山代有才人出,各领风骚数百年。” 如果将这句诗放在储能行业,这个时间线要改为两三年。

2023年,中车株洲所异军突起,将海博思创挤下了占据两年之久的王座,首次折桂,开启了称霸之旅。

农历春节前的1月15日,CNESA发布数据,中车株洲再度问鼎储能系统集采/框采中标第一名,且领先优势进一步扩大。

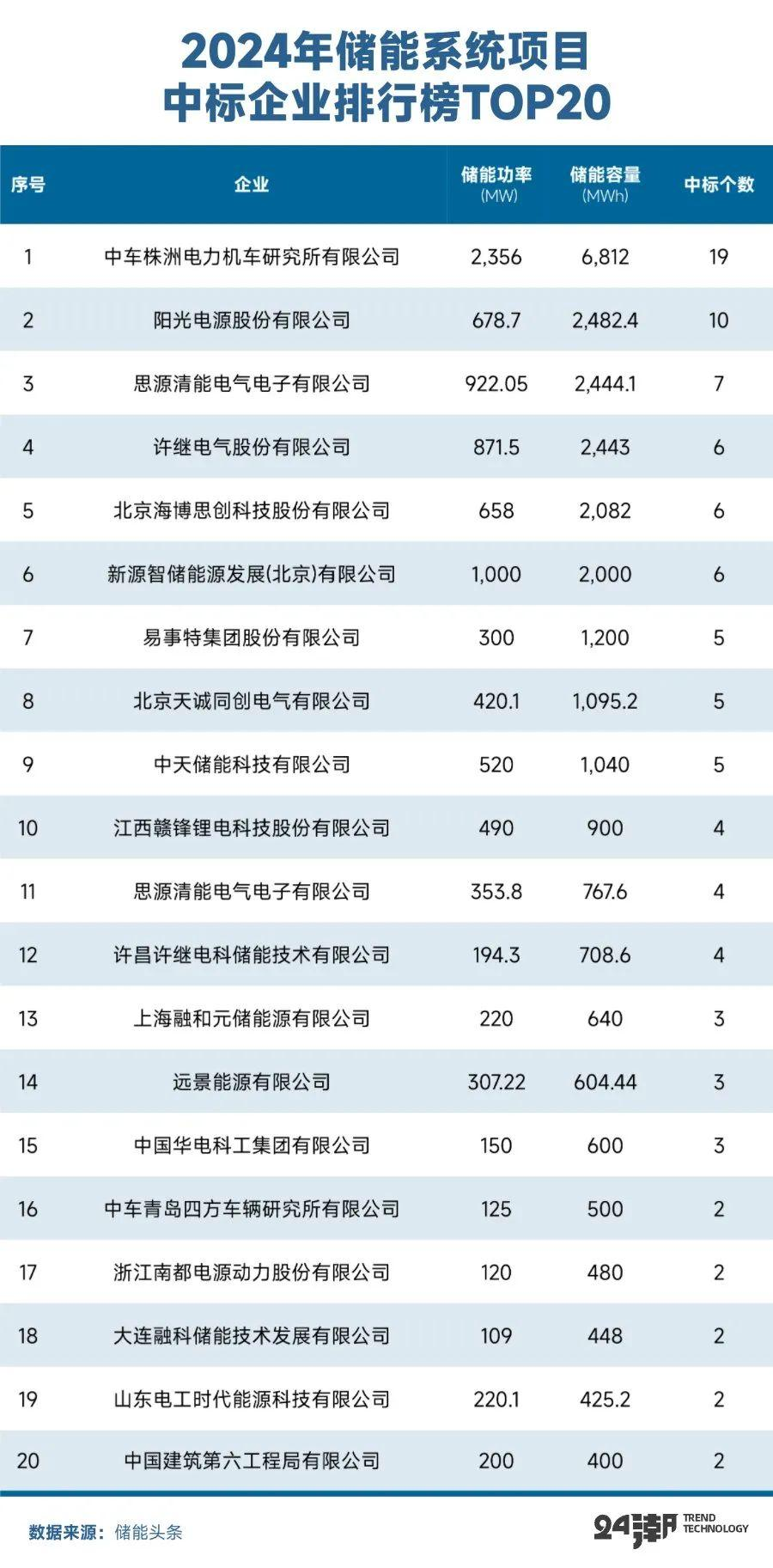

据统计,中车株洲所中标个数达到19个,第二名的阳光电源仅10个,中标容量高达68812MWh,是阳光电源的2.7倍。

要知道,2022年2月15日,中车株洲所综合能源事业部才成立,标志着公司正式进军储能领域,当年6月30日才完成工商注册。

当年,公司就一举拿下超40亿元年度新签订单,先后与粤水电、陕西建工、大唐、华能、中广核、华润等建立合作关系,在10多个省份中标20余个储能项目,装机总量超3GWh,出货量跃居国内第二;

仅仅一年后,中车株洲所出货量上升到8.2GWh,反超海博思创(7.5GWh),登上行业头名,成为储能行业超级大黑马,继续上演 “出道即巅峰” 的爽剧。

上市公司普遍会定期披露重大合同签订情况,但由于此前储能订单金额较小,中国中车尚未披露相关信息,直到2023年年底,中国中车在合同订单公告中披露了部分储能业务大单,侧面彰显出中车在储能行业的强大优势。

譬如,在2023年10-12月,公司就签订了接近31亿元的储能销售合同;2024年上半年,其签订的储能设备销售合同金额约27.2亿元。

据中车株洲所综合能源事业部技术总监罗文广透露,公司2024年并网项目达到73个,装机容量12.67GWh,与2023年全年4GWh的装机量相比,疯狂增长超过200%。

作为储能 “新兵”, 中车株洲所 “一黑到底”,在2024年继续高歌猛进。

在民企林立的储能行业,中车株洲所能够强势封王,的确让人惊诧。

然而,这个让公司名声大噪的业务,仅仅处于中国中车的五级序列。翻阅公司官网,各板块由上而下的层级关系大致分为:中国中车——中车株洲所——新能产业板块——新能源储能产业。

在中车株洲所的所有业务中,储能显然是占比 “小” 且十分年轻的业务,时至今日仍没有实现独立的公司化运作,仍隶属于综合能源事业部。

中车株洲所旗下拥有两家上市公司——时代电气和时代新材,前者主营轨道交通产品和半导体,后者的主要产品包括轨道交通悬挂部件、汽车减震器件和风电叶片等。

在风力发电领域,其风电叶片规模位居国内第二,是国内拥有独立自主研发能力的叶片制造商之一,也是全球少数具备聚氨酯叶片批量制造能力的企业。

这些业务已经实现了相当体量的市场规模以及较强的市场优势,且贡献不菲的利润和收入。

而储能在公司内部,显然还处于培育期,但中车株洲所初生牛犊不怕虎,实现了弯道超车、后发先至。

普遍来看,央企进军一项新业务,通常要在长期的准备后,秉持稳扎稳打徐徐图之的作风,而中车株洲所在激烈的市场竞争中,作风凶悍,动作迅猛,展现出了十足的后劲,并不失民企的灵活与狠辣。

深究来看,这与其发展沿革紧密相关。一方面,作为技术型央企,公司在高铁领域累积了60多年的电力电子、控制、软件研发的经验,沉淀了 “算法、器件、材料” 三大内核技术,从传统的轨道交通的基础上生长出风电、光伏、汽车工业等新业务,并将这些技术延伸至储能等领域。

入局储能赛道,公司首先切入已有常年积累的核心设备变流器,再与产业链上下游如电芯、电网等企业协同创新,联合开发。

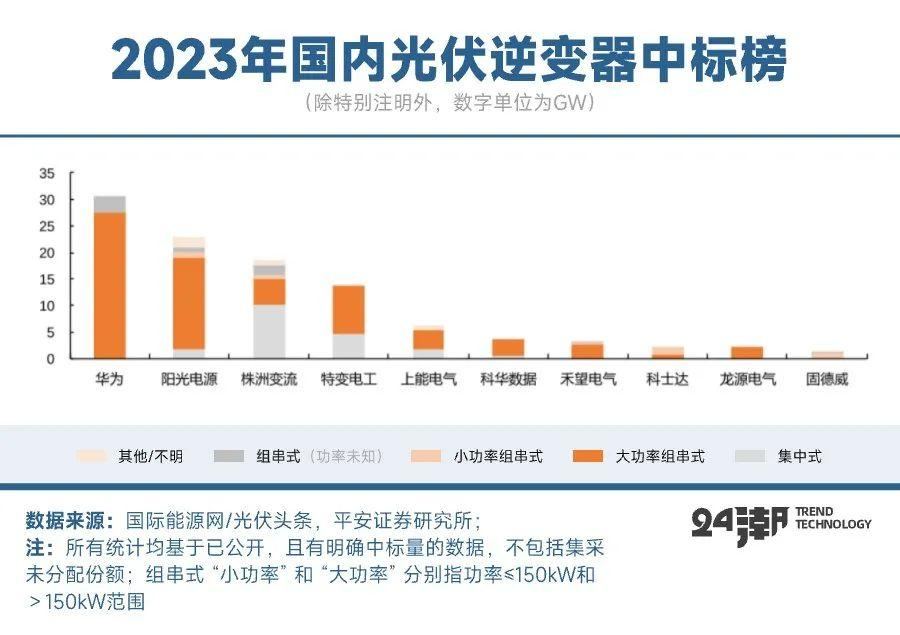

比如,公司早在2009年就进军光伏行业,成为布局光伏逆变器的唯一央企,位居2023年国内光伏逆变器中标榜全国第三名。其储能逆变器的技术便源自光伏逆变器的技术平移,而后者则来源于轨道交通领域的辅助变流等。这和阳光电源从逆变器切入储能系统有异曲同工之妙。

中车株洲所还深耕动力电池行业超20载,具备电池PACK、电池簇、BMS、PCS、EMS等全产业链研发生产能力。

因此,严格意义上讲,中车株洲所其实并非储能新兵,冰山爆发之前已经积聚了强大且深厚的势能。正如中车株洲所董事长李东林所说,“通过轨道交通多年沉淀,算法、器件和材料共同铸就了我们的产业核心竞争力,也就是能量变换技术,这种技术在新能源装备领域延伸出了风电、光伏逆变器、储能和新型电力系统等。”

另一方面,则是体制机制改革所迸发出的活力。早在40年前,中车株洲所就敢于 “自断皇粮”,率先挺进市场化的大海,在市场竞争中搏击历练。

21年前,一场以 “危机与发展” 为主题的大讨论为公司发展奠定了基础,中车株洲所自此喊出 “走好两条钢轨,走出两条钢轨” 的战略方向,并开始了多元化布局的探索。

此后,风电事业部(风机)、时代电动(新能源汽车电机驱动系统)、光伏(光伏逆变器)、储能事业部相继成立。

到2023年底,中车株洲所总资产规模突破至914亿元,23年营收达到523亿元,首次突破500亿大关,利税贡献超60亿元,是中国中车四大核心子公司中最能打的企业。

并且,公司以每年不低于销售收入8%的科研投入,不断强化关键技术的基础实力,构建了 “风-光-水-储-氢-碳” 一体化生态链闭环,并最终在多个新能源 “风口” 产业形成燎原之势。

因此,中车株洲所不仅不惧竞争,更渴望竞争。在外界看起来,其储能板块声名鹊起有些突兀,但实际上是厚积薄发,长期积累的结果。

在大储出货总容量登顶国内第一之后,中车株洲所又将目光瞄向了工商储。

2024年7月30日,中车株洲所召开工商业储能生态合作伙伴大会,标志着公司正式进军工商业储能赛道,并与格林美、超威电源集团等26家企业签署合作协议。

作为降低能源成本、提高运营效率、实现双碳目标的关键一环,工商储正受到广泛关注。仅2024年上半年,国内工商业储能项目备案就超过4200个,规模达6.2GW/14.7GWh,投资金额超240亿元。

工商业储能的经济性和必要性逐渐凸显,有预测到2025年,工商业储能装机容量将达到66GW左右,潜力巨大。

公司为此推出了覆盖400V低压至35kV高压的 “塞斯” 家族产品,满足客户多样化的能源需求,而且优惠后价格能打到0.7~0.9元/Wh,依然极具性价比。

与此同时,中车株洲所善于产业链合纵连横,形成紧密的产业合作圈。

上游,和宁德时代签订合作协议,进行联合创新、市场开拓等全方位合作;和鹏辉能源联合开发风鹏电芯688Ah……

中游,和中城大有(股东为航天科工、中信集团等)签订储能合作框架协议,双方将共建储能生态圈;和南方电网储能公司成立合资公司广州时代启智电力科技有限公司,以电压源型SFC(静止变频器装置)项目为起点,在抽水蓄能和新型电力系统等领域深化合作。这些合作夯实了中车株洲所的领先地位,并为其未来的发展奠定了坚实的基础。

下游,不断扩充产能,相继在宁夏海原、宜宾、锡林郭勒盟、株洲投产储能制造基地。

2023年8月,中车株洲所宁夏海原储能基地首台储能电池舱正式下线,该基地是中车株洲所西北地区首个储能基地,产能超3GWh,将有力助推 “宁电入湘” 工程(我国首条以输送 “沙戈荒” 风电光伏大基地新能源为主的电力外送大通道);

总投资总约7亿元的宜宾中车时代新能源有限公司,年产量为8GWhPACK+8GWh储能直流舱集成产线;

锡林郭勒盟新型储能基地已在去年7月23日揭牌,首台储能直流舱同时下线,该基地集成线单仓容量5.XMWh,月均出货量60台,可辐射河北、内蒙古、山西等地,满产时年产值可达10亿元。

去年12月26日,总投资高达50亿元的中车零碳产业园在湖南株洲落成,具备年产超200万台套电驱系统及相关零部件制造能力,涉及储能、新能源电驱系统、新型工业变流器、电磁和机电制造等产业,该项目将大幅提升公司在风光储领域的实力。

多个大手笔投资相继落成,中车株洲所产能储备充足。目前,储能市场方兴未艾,还处于炸裂的新兴成长阶段,截至2024年底,我国电力储能累计装机超百吉瓦,达到137.9GW,新型储能累计装机规模首次超过抽水蓄能,达到78.3GW/184.2GWh,功率/能量规模同比大幅增长126.5%/147.5%。

中车株洲所厉兵秣马,摩拳擦掌,正为未来激烈的市场竞争储备充足的粮草弹药。

在储能行业,中车株洲所素有 “卷王” 之称。

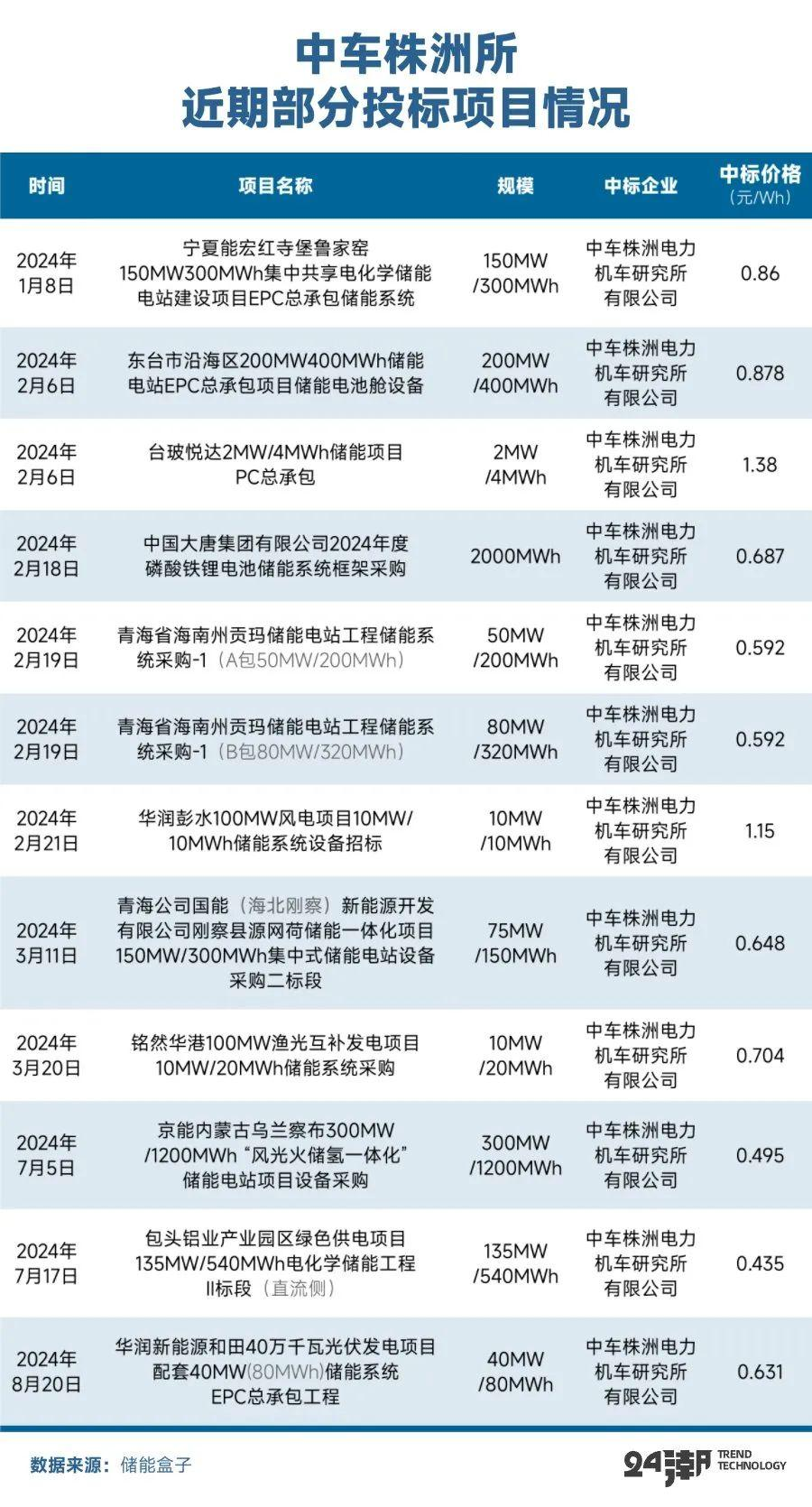

它不仅在成立后迅速斩获多个储能系统采购大单,更以惊人的投标报价不断刷新行业底线。公司中标价格之夸张程度频频跌破业界的心理预期。

2023年,广东省能源集团新疆有限公司225MW/900MWh储能系统采购中,中车株洲所以0.638元/Wh的低价让外界刮目;2024年2月,青海两大储能电站的招标中,其以0.592元/Wh的报价在27家竞争者中位列倒数第二,令人瞩目。

到7月份,中车株洲所在内蒙古乌兰察布和包头铝业产业园区的储能项目竞争中,报出了0.495元/Wh和0.435元/Wh的惊人价格,让业内瞠目结舌。

这个价格不仅低于业内均价,甚至连电池成本都可能无法覆盖。一套储能系统涵盖电池、PCS、BMS(电池管理系统)、EMS(能量管理系统)等硬件,其中电芯成本占据六成左右。

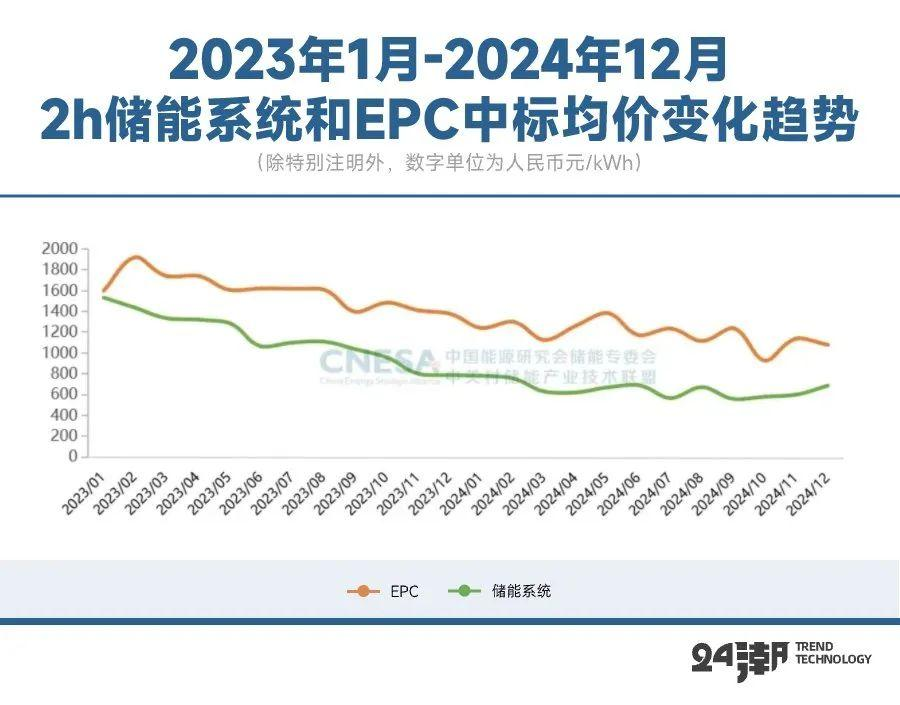

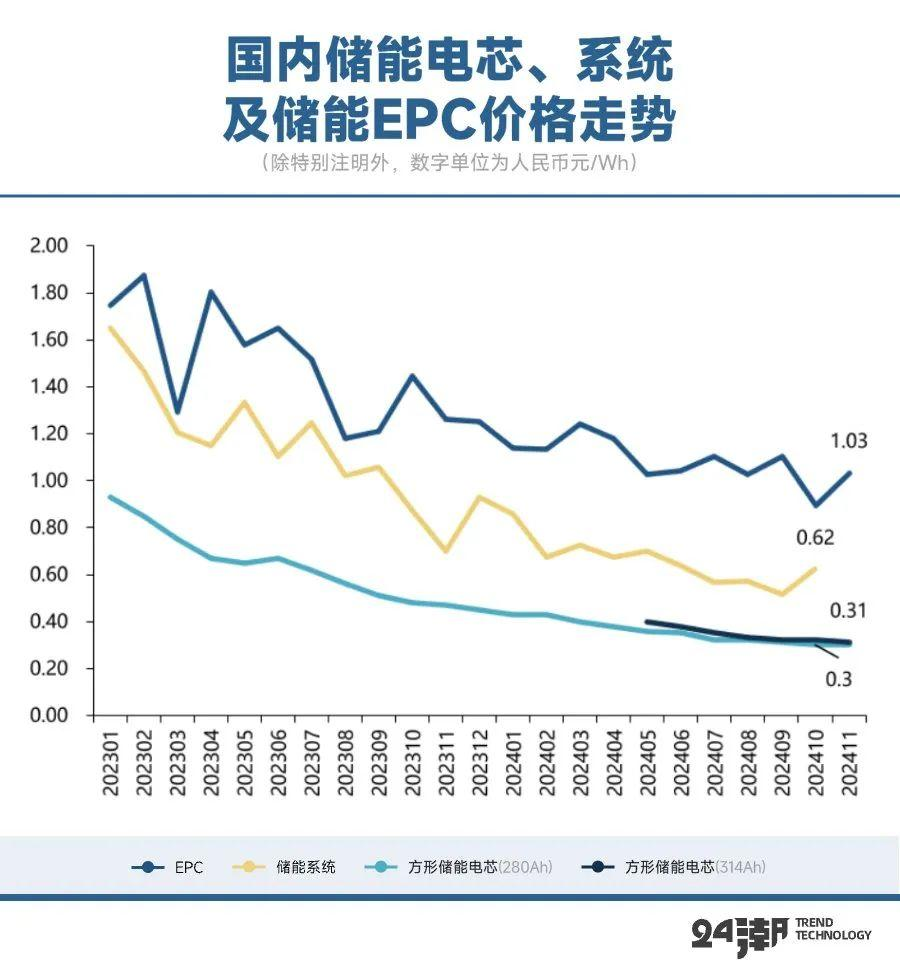

中标价格方面,2024年储能系统中标均价到12月份(2h磷酸铁锂)已下滑至0.697元/Wh,与年初相比下降11%。而电芯价格到年底最低也有0.3元/Wh,这已经逼近供应商的极限。

中车株洲所的报价,令相当多的同行表示难以理解,这样低的价格显然很难挣到钱。也许是对于低毛利率的忍受度比较高,也可能出于用资源换市场的战略考量,也许是为了抢占市场红利期,至少公司已经在市场规模上占据了头名,领先了一个身位。

当然,中车株洲所有这样的底气,公司已建立从电池PACK、电池簇到BMS、PCS、EMS、储能系统的全产业链生产能力,同时还自研IGBT等半导体核心零部件,这些都可以提升整体效率、降低成本。

再加上央企信用背书,央企的雄厚的资金实力、较低的资金成本、资源优势,中国中车集团强有力的支持,为其低价抢市场提供了源源不断的弹药。

但一味低价竞争终归难以持续。目前,行业自律行动已然拉开了帷幕,2024年7月10日,宁德时代、阳光电源、海博思创、比亚迪、华为等12家储能头部企业发起并签署了《关于推进储能产业安全、健康、可持续发展的行业自律公约》,目前已有22家头部企业申请加入,自律公约中明确指出要共同表示反对不顾安全的低价市场竞争行为。

针对当前惨烈的市场竞争,许多领军企业领袖已经开始反思和行动,阳光电源董事长曹仁贤就一针见血地指出:“盛世之下隐忧浮现,供大于求,接下来必将会有一场生死战。为了生存,市场上可能会出现没有最低价格、没有最差质量(只有更低、更差)的现象,各种问题日益突显。”

阳光电源并不想参与其中,加上提早进军海外,公司储能业务毛利率(2024H1)高达40.08%,而刚刚上市的海博思创仅有19%。

在行业从卷价格到卷价值转变的历史时期,笔者认为,已经连续两年称王的中车株洲所也必须要转向价值成长,否则,无底线的低价竞争,不仅对行业无利,更将危害自身长期的发展。尤其在中央多次指出要综合治理 “内卷式” 竞争的当下,作为储能领域的央企代表,也必须树立起榜样,而非反面典型。