《中国新型储能规模化建设专项行动方案》解读:至27年,尚有超100GW/300GWh的市场空间!

一、政策重磅出台,储能产业迎来爆发式增长新阶段

国家发改委、国家能源局近日联合印发的《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》(以下简称《方案》)正式发布,标志着我国新型储能产业发展进入规模化建设的新阶段。这份由国家层面主导的重磅政策文件,不仅明确了未来三年新型储能发展的总体目标、重点任务和政策支持,更为整个产业链带来了确定性极强的增长前景。

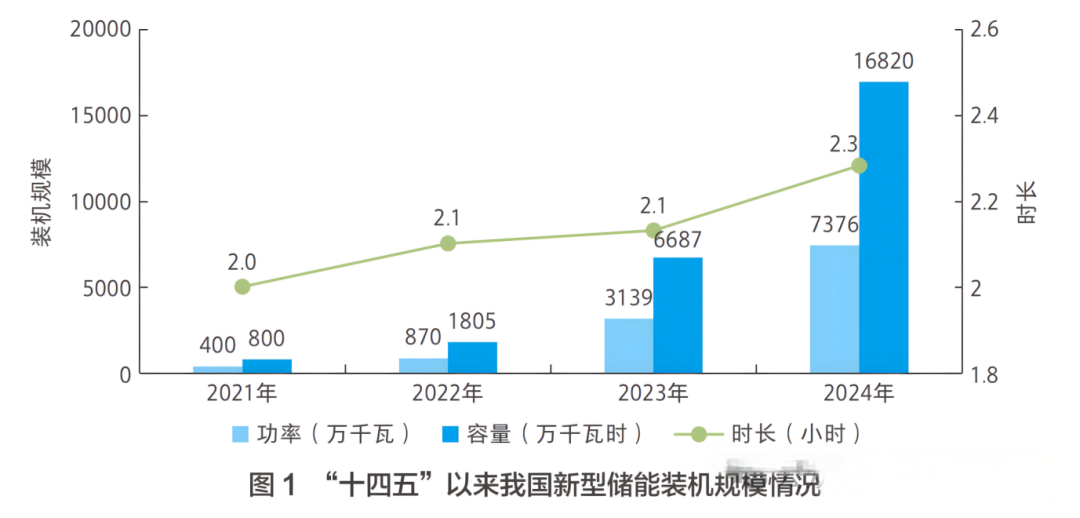

《方案》提出,到2027年,全国新型储能装机规模达到1.8亿千瓦(180GW)以上,带动项目直接投资约2500亿元。这一目标的设定,是基于当前新型储能发展现状和未来能源转型需求而确定的。截至2024年底,全国新型储能装机达7376万千瓦,这意味着在未来三年内,需要新增装机容量超过1亿千瓦,市场空间巨大。

二、规模目标解读:100GW装机缺口与300GWh容量市场

根据《方案》提出的目标,到2027年新型储能装机规模达到180GW以上。而截至2024年底,我国新型储能装机规模为73.76GW,这意味着未来三年需要新增装机106.24GW,年均新增装机超过35GW。

从能量容量角度看,按照当前主流的新型储能项目配置(通常功率与容量比为1:2到1:4),若取中间值1:3计算,106.24GW的功率装机对应着318.72GWh的容量需求。因此,未来三年新型储能市场将存在超100GW/300GWh的市场空间,这一规模相当于2024年全球新型储能装机总量的两倍以上。

这一目标的设定具有坚实的现实基础。根据中关村储能产业技术联盟的预测,2025年中国新型储能累计装机规模预计突破100GW(即1亿千瓦)。在此基础上,2026和2027年年均装机规模将需新增超过40GW,相比2025年新增27GW提高了50%左右,呈现出加速发展态势。

三、投资规模分析:2500亿元直接投资的带动效应

《方案》明确提出,新型储能规模化建设将带动项目直接投资约2500亿元。这一数字仅仅是指项目直接投资,若考虑产业链上下游配套投资,实际带动的投资规模可能达到5000亿元以上。

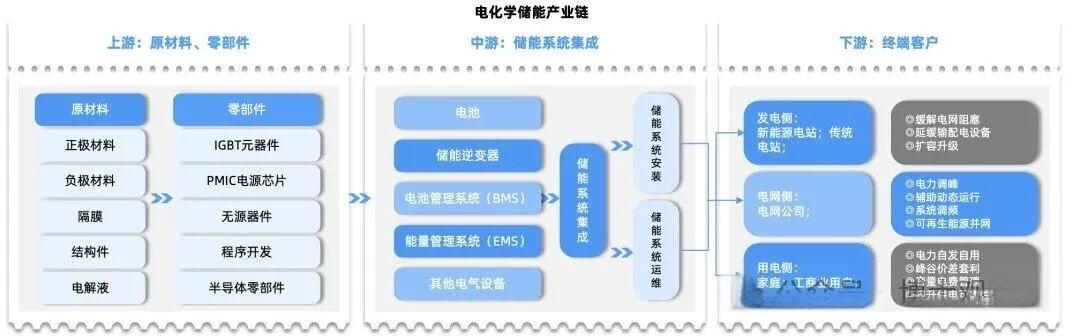

从投资构成来看,储能系统成本约占整个项目投资的60-70%,其中电池组约占系统成本的50-60%,储能变流器(PCS)约占10-15%,能量管理系统(EMS)约占5-10%,温控系统约占3-5%,消防系统约占2-3%,其他配套设施约占5-10%。按照2500亿元直接投资计算,储能系统设备市场空间约为1500-1750亿元,其中电池市场空间约为750-1050亿元,PCS市场空间约为150-260亿元,温控和消防系统市场空间也将达到75-125亿元。

此外,2500亿元直接投资还将带动社会资本投入。政策鼓励多方主体参与投资新型储能,鼓励民营企业在新型储能发展中发挥更大作用,同时引导金融机构对新型储能领域企业提供贷款和利率支持,探索融资租赁支持新型储能设备采购。这些举措将进一步放大投资的乘数效应。

四、技术路线分析:锂离子电池为主,多元技术共同发展

《方案》明确了"以锂离子电池储能为主,多元技术共同发展"的技术路线。这一方面肯定了锂离子电池在当前新型储能市场中的主流地位,另一方面也为其他技术路线提供了发展空间。

锂离子电池储能技术成熟、成本下降明显,是目前最具经济性的储能技术路线。预计在未来三年内,锂离子电池仍将占据新型储能市场80%以上的份额。但政策同时也支持压缩空气储能、液流电池储能、钠离子电池储能、飞轮储能等进一步商业化发展,并鼓励固态电池、重力储能、热储能、氢储能及其他创新技术示范应用。

多元技术路线的发展是基于不同应用场景的需求。对于功率型应用场景,如调频服务,飞轮储能具有优势;对于容量型应用场景,如能量时移,液流电池和压缩空气储能可能更适合;对于极端温度环境,钠离子电池表现更好。政策鼓励各技术路线根据自身优势找到适合的应用场景,实现差异化发展。

五、应用场景拓展:多元化应用推动市场规模扩大

《方案》从多个维度推动新型储能应用场景拓展,主要包括三个方面:

一是推进电源侧储能应用。推动沙漠、戈壁、荒漠等新能源基地合理规划建设新型储能,建设系统友好型新能源电站,促进新能源电站与配建新型储能联合运行。鼓励利用退役火电厂场地和送出线路,科学规划建设新型储能。电源侧储能是目前最大的应用市场,预计到2027年仍将占据50%以上的市场份额。

二是拓展电网侧储能应用。推动在负荷密集接入、大规模新能源汇集、大容量直流馈入等关键电网节点,开展独立储能电站建设。加快推进构网型储能在高比例新能源电网、弱电网及孤岛电网的示范应用,推广配电网新型储能应用。电网侧储能是增长最快的领域,预计市场份额将从当前的20%左右提升至30%以上。

三是创新多场景应用模式。聚焦工业园区、算力设施、商业综合体、光储充放一体化充电站、分布式光伏、通信基站等应用场景,积极创新绿电直连、虚拟电厂、智能微电网、源网荷储一体化、车网互动等应用模式。用户侧储能目前规模较小,但潜力巨大,预计到2027年市场份额将达到15%左右。

六、市场机制建设:完善市场环境促进可持续发展

《方案》高度重视市场机制建设,提出了多方面举措:

一是鼓励新型储能全面参与电能量市场。推动"新能源+储能"作为联合报价主体,一体化参与电能量市场交易。推进具备条件的新型储能项目作为独立主体参与电能量市场。

二是引导新型储能参与辅助服务市场。有序引导新型储能参与调频、备用等辅助服务市场,鼓励各地区因地制宜研究探索爬坡、转动惯量等辅助服务品种,逐步扩大新型储能参与辅助服务规模。

三是加快新型储能价格机制建设。推动完善新型储能等调节资源容量电价机制,有序建立可靠容量补偿机制,对电力系统可靠容量给予合理补偿。推动合理形成新型储能充放电价格。

这些措施将有效改善新型储能项目的经济性,提高投资回报率,吸引更多社会资本投入新型储能领域。目前,新型储能项目的盈利模式正在多元化,从单一的容量租赁向参与辅助服务市场、峰谷价差套利、容量补偿等多重收益模式转变。

七、产业链受益分析:全方位投资机会显现

《方案》的实施将为新型储能全产业链带来巨大发展机遇:

储能系统集成环节作为直接承接项目、提供整体解决方案的关键角色,受益最为直接。头部企业如阳光电源、宁德时代、亿纬锂能、南网科技等拥有品牌、技术、渠道和规模优势,有望获得最大市场份额。阳光电源2025年上半年储能营收增长100%,未来有望继续保持高速增长。

储能变流器(PCS)作为储能系统的核心部件,需求与装机量直接挂钩。政策要求提升系统性能(如效率),利好技术领先的厂商。阳光电源、上能电气、盛弘股份、科华数据等龙头企业优势明显,特别是构网型技术成为新热点。

储能温控与消防系统随着装机量增长和安全要求提升,成为强制性配套,需求刚性。同飞股份、英维克、青鸟消防、国安达等企业将直接受益。虽然价值量不如电池高,但至关重要,行业景气度随储能装机量同步提升。

多元技术路线方面,政策明确支持压缩空气、液流电池、钠离子电池等发展。相关技术领先的企业如陕鼓动力(压缩空气)、攀钢钒钛(液流电池)、传艺科技(钠离子电池)等将获得示范项目和支持。

储能工程建设与运营环节,政策鼓励多方主体参与投资,探索共享储能、租赁等商业模式。南网储能、林洋能源、宝光股份等拥有核心资源、项目资源丰富的运营商有望受益。

电网数字化与调度系统,政策要求创新储能调控方式,提升调度水平,需强大的软件、通信和调度系统支持。国电南瑞、许继电气、东方电子等传统电力自动化龙头将受益于储能调度需求。

八、挑战与建议:行业发展仍需克服多重障碍

尽管《方案》为新型储能发展提供了强有力的政策支持,但行业发展仍面临多重挑战:

一是安全性问题。新型储能,特别是电化学储能存在安全隐患,一旦发生事故可能造成严重损失。需要加强技术创新和标准建设,提高系统安全性能。

二是经济性问题。当前新型储能项目盈利能力仍然较弱,依赖政策支持和补贴。需要加快电力市场建设,完善价格机制,使新型储能能够通过市场机制获得合理收益。

三是技术标准问题。新型储能技术路线多样,标准体系尚不完善,不利于规模化发展。需要加快标准体系建设,促进产业规范发展。

四是市场竞争问题。行业前景广阔,吸引大量企业进入,可能导致恶性竞争。需要加强行业引导,避免低水平重复建设。

针对这些挑战,建议:一是加强技术创新,提高系统安全性和经济性;二是完善市场机制,为新型储能创造更多价值实现途径;三是加强标准建设,促进产业规范发展;四是加强行业引导,避免恶性竞争。

九、结语:储能产业迎来黄金发展期

《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》的出台,为我国新型储能产业发展提供了明确指引和强大动力。未来两年半,超100GW/300GWh的市场空间将为产业链企业带来巨大发展机遇。

随着政策的落地实施,新型储能将在技术研发、示范应用、标准建设、市场机制等方面取得重大进展,基本实现规模化、市场化发展,技术创新水平和装备制造能力稳居全球前列,为能源绿色转型发展提供有力支撑。

对于投资者而言,可沿着"设备优先,运营接力"的思路,优先关注技术壁垒高、竞争格局好的核心设备环节(电池、PCS、温控),同时密切关注商业模式清晰、项目资源优质的运营环节。但需要注意的是,股市有风险,投资需谨慎,应密切关注各公司订单获取能力和业绩兑现情况。

新型储能产业正迎来黄金发展期,在政策支持、市场需求、技术进步等多重因素驱动下,必将为能源革命和绿色发展注入强劲动力。