2024年储能投融资分析:高估值企业遭冷落,在技术迭代中蛰伏

2024年,储能行业投融资在IPO政策收紧与市场分化的双重夹击下步入深度调整期。

在退出渠道存在不确定性、产能过剩隐忧浮现的大背景下,获投企业数量和金额在2024年出现大幅下降。

尽管如此,投资人依旧锚定储能赛道的长期价值——布局下一代电池技术体系和关键材料、聚焦拥有清晰盈利模式的细分场景,成为储能投资人的核心策略。2024年,投资人以“技术壁垒”、“国产替代”为锚,在需求爆发和行业阵痛的矛盾中,为储能赛道勾勒出新一轮增长曲线。

储能一级市场

在蛰伏中等待春天的来临

9次,是境内股市曾暂停IPO发行的次数;15个月,是历次暂停中持续最长的时间(2012年11月-2014年1月);16个月,是827新政(《证监会统筹一二级市场平衡优化IPO、再融资监管安排》)推出后,本次IPO阶段性持续收紧的时间,已经超过此前的15个月。

监管层推出的一系列配套政策迅速带来反应。2024年除了北交所有批量受理的企业外,其他4个板块的受理数量均为个位数。政策的缄默给市场带来不安,“注册制”不再被提起,“邀请制”、“要约制”等充满神秘色彩的字眼,以及“小作文”活跃在各位从业者的朋友圈中。

然而,这还仅仅是个开始,各板块过会数量骤降,越来越多的在会企业被劝退,二级市场退出渠道不畅通,投资人被退出和DPI所困,回购诉讼批量涌现,一级市场成为“堰塞湖”。

被困住的不仅是投资人,企业对外受制于下行的经济环境,对内应付投资人的回报诉求,被两头掣肘。

储能,21-23年尚为朝阳产业,需求与供给同时爆发性增长,24年行业的激烈竞争和价格厮杀,叠加新能源行业下行影响,在这轮调整中也感受到了巨大的落差。

已经体会过光伏内卷的投资人们,更加注意避免进入未来有可能发生恶性竞争的行业,而储能,似乎就是他们眼中的下一个“卷王”。

然而,储能作为新能源行业的细分领域、国家以及全球均认可的未来发展方向,市场需求仍然维持每年翻倍的飞速增长。储能作为具有长期投资逻辑的赛道,依然有约133家储能企业在2024年获得了150起新融资,其中有16家企业在一年内进行了多轮融资。大量投资人依旧坚守,2024年共有约295家机构参与,给储能一级市场注入约261亿资金。

2024年储能的一级市场,不论是投资人、还是企业,都在蛰伏中等待春天的来临。

8家储能企业成功上市

28家储能企业终止/撤回上市

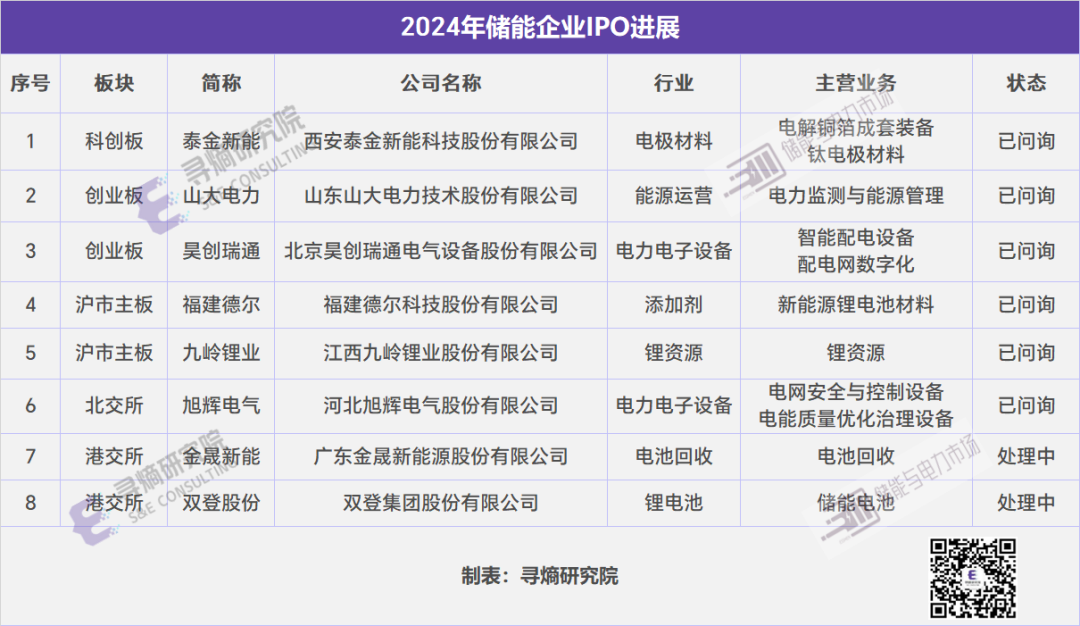

2024年,储能企业IPO,交上的答卷相较以往,实属暗淡。8家储能相关企业上市(截至2025年1月27日),28家储能企业终止/撤回,8家在会,3家处于过会/注册阶段。

827新政以来,境内交易所上市企业数量骤降,2023年降幅达60%,2024年降幅达70%。与此同时,在受理端,除北交所有批量受理企业外,其他板块的新增受理几乎为0;在后端,大量在会企业被劝退,全年撤回/终止企业达400余家,储能企业合计终止/撤回28家,其中创业板18家、科创板6家、北交所1家、沪市主板1家、深市主板2家。

在这样严峻的背景下,2024年1月1日至2025年1月27日,储能领域合计上市8家企业,其中科创板1家,创业板3家,沪市主板1家,北交所2家,港交所1家。

除了以上8家成功上市外,还有3家后备军处于过会、注册阶段,分别为申报创业板的首航新能、容汇锂业,还有申报沪市主板的江南新材。这意味着未来有可能在二级市场见到他们的身影。

熬过了大批量撤回的时期,储能领域尚存8家企业在会,分别为:科创板的泰金新能;创业板的山大电力、昊创瑞通;沪市主板的福建德尔、九岭锂业;北交所的旭辉电气;港交所的金晟新能、双登股份(双登曾在24年3月从创业板撤回)。

其中金晟新能作为电池回收领域的独角兽,在2023年连续完成B+轮、C轮两轮融资,投后估值已超100亿,金晟新能在港股上市后,是否能继续维持百亿市值,投资人是否能获得理想的收益,这些也许要等待25年末才能揭晓答案了。

规避红海竞争

投资人首选储能早期轮次企业

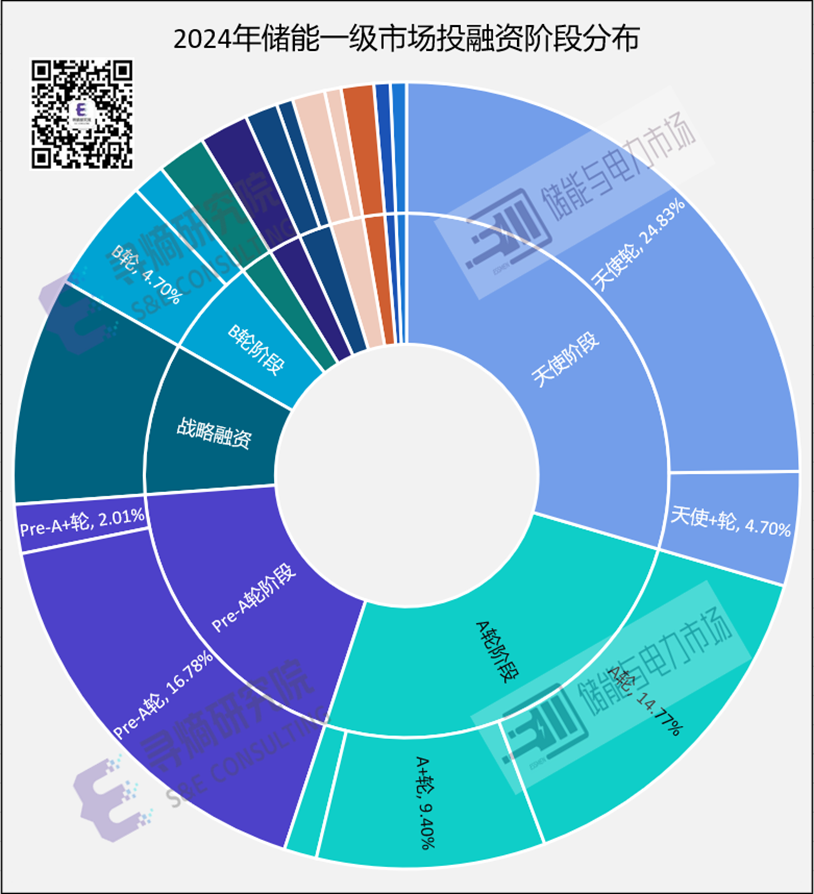

储能投资人进入轮次早,且早于整体新能源行业。

新能源领域24年一级市场发生的早期轮次融资(种子阶段、天使阶段、Pre-A轮阶段、A轮阶段)合计占比67%,23年为49%,而储能作为新能源的细分领域,24年的这一比例为76%,远高于新能源行业。

这一现象或许与行业内卷、中后期高估值企业退出渠道不畅通不无关联。

储能市场需求虽然每年仍高速增长,但价格竞争已然白热化。这种趋势难免使投资人联想到光伏企业现状,上市公司营收利润双降甚至大幅亏损,未上市企业的财务数据更是难以向投资人交代,不少投资人选择规避这种未来可能发生恶性竞争的红海市场。

而早期轮次企业似乎少有这样的困扰,早期新兴赛道市场格局尚未形成,竞争小,估值比成熟内卷领域低得多,因此,这些代表未来技术发展方向的早期标的,如钠电、固态电池等,即使暂时缺少亮眼的财务数据,也更容易受到投资人的青睐。

冷风凄凄

大额融资的数量和金额双降

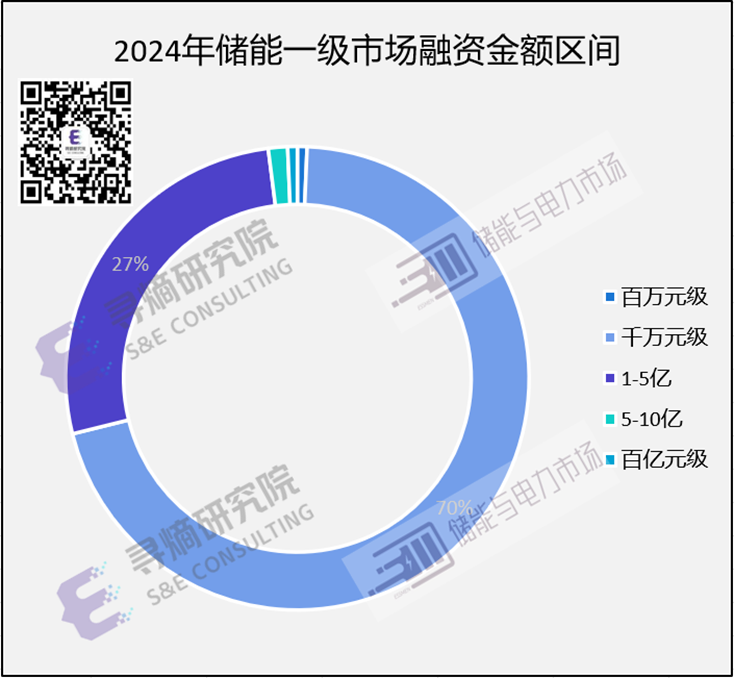

早期投资轮次占比增多,成熟轮次减少,也带来了整体融资金额的降低。投资人愿意支付的筹码变少,企业能获得的资金量也随之下降。

24年储能领域近97%案例的融资金额低于5亿,29%大于1亿,仅1家大于10亿,4家为5-10亿。而在2023年,有21家大于10亿,6家为5-10亿,大额融资数量锐减。

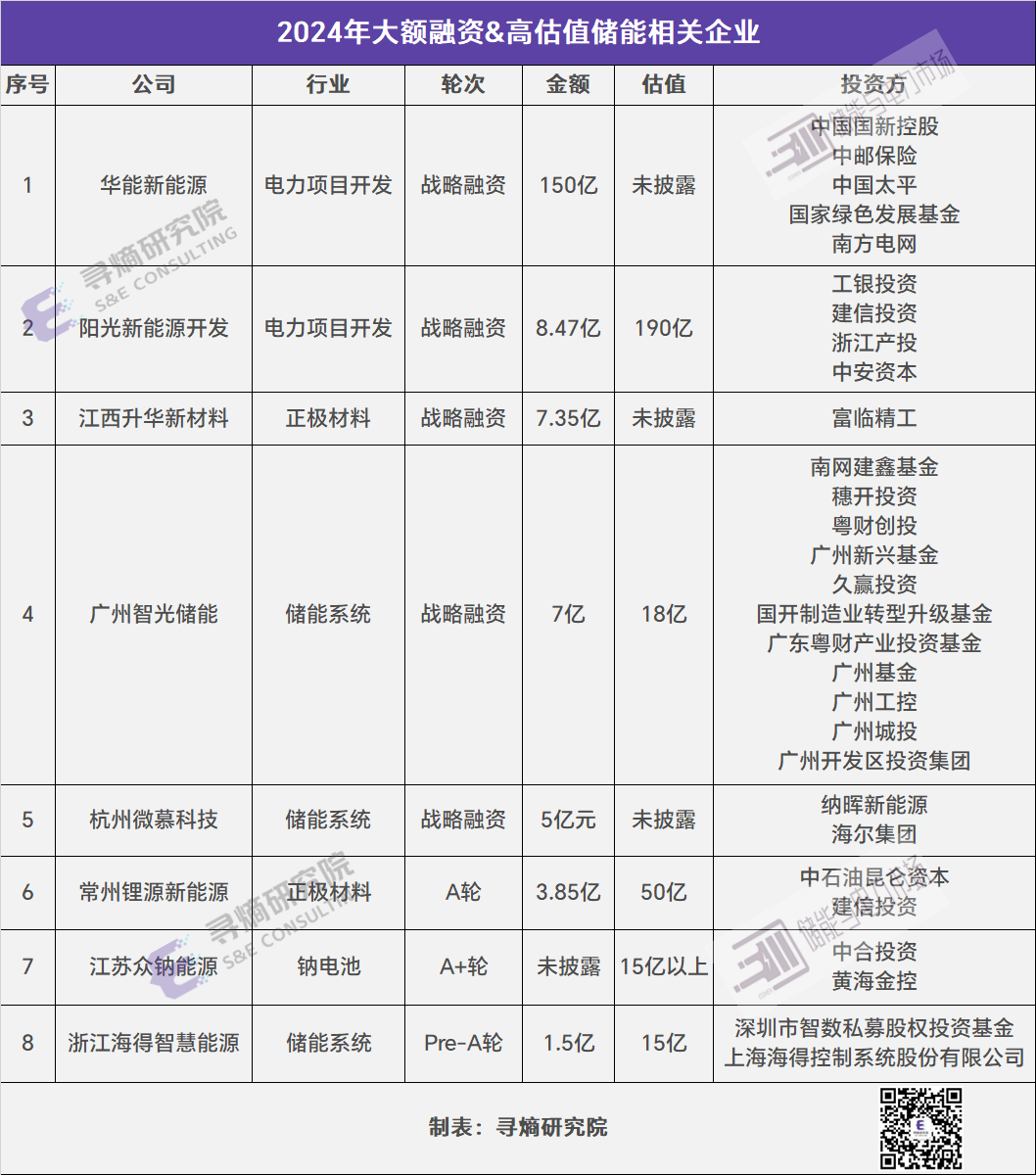

2024年的大额融资Top2均为电力项目开发。最大额融资150亿,来自华能新能源的增资扩股,投资方为5家大型央企:中国国新控股、中邮保险、中国太平、国家绿色发展基金、南方电网。其次为阳光新能源的8.47亿,由阳光电源分拆上市的新能源项目开发公司,投资方为4家国央企:工银投资、建信投资、浙江产投、中安资本。

同样降温的,还有投资人对高估值独角兽企业的追捧。

2024年仅1家达到百亿级估值的企业发生新融资,而2023年为9家,同比下降90%。同时,2024年有4家达到10亿以上估值企业发生新融资,而2023年为15家,同比下降75%。达到百亿级估值的企业,是阳光电源计划分拆上市的电力项目开发公司“阳光新能源开发股份有限公司”,在行业龙头、重资产加持下,百亿估值似乎也不足为奇。

高估值的企业一般处于中后期轮次的阶段,离上市已不再遥远,但是如今产业环境调整、上市渠道缩紧、基金退出困难,在“邀请制”的传闻中,只有具备足够上市确定性的中后期企业,才有投资人愿意冒着二级市场的风险,承接高估值。因此,投资人对进入价格的敏感性提高,“值不值?”、“未来有没有足够的退出空间?”,这些问题成为投资人的考量因素。

除了融资金额、高估值企业数量下滑外,储能一级市场的降温也体现在融资节奏上。

2024年有16家企业在一年内获得多轮融资,且均为2次,多为钠电池、电力电子设备、负极材料。而在2023年,不乏一年完成3轮、4轮甚至5轮的储能相关企业。

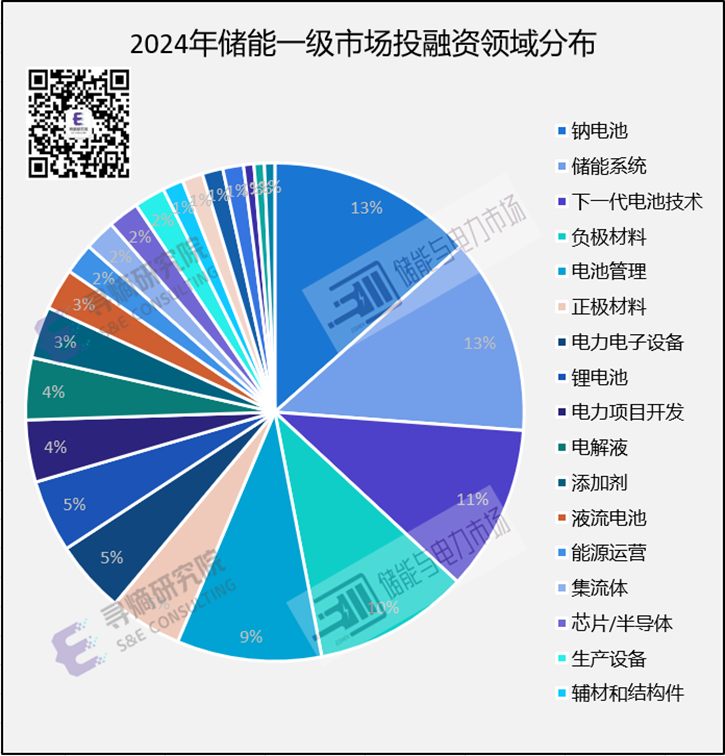

资本布局电池技术迭代

储能系统、负极材料、电池管理热度领先

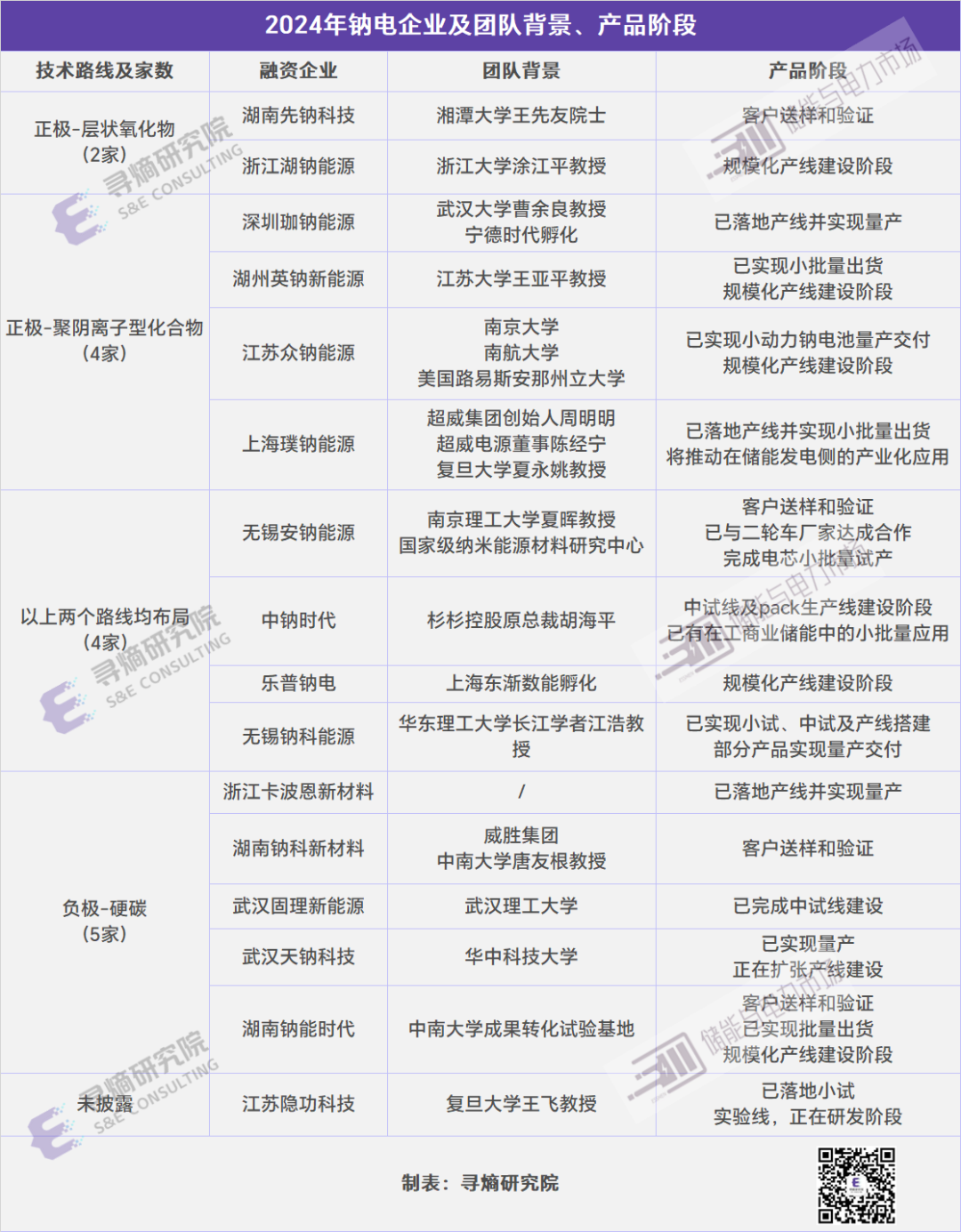

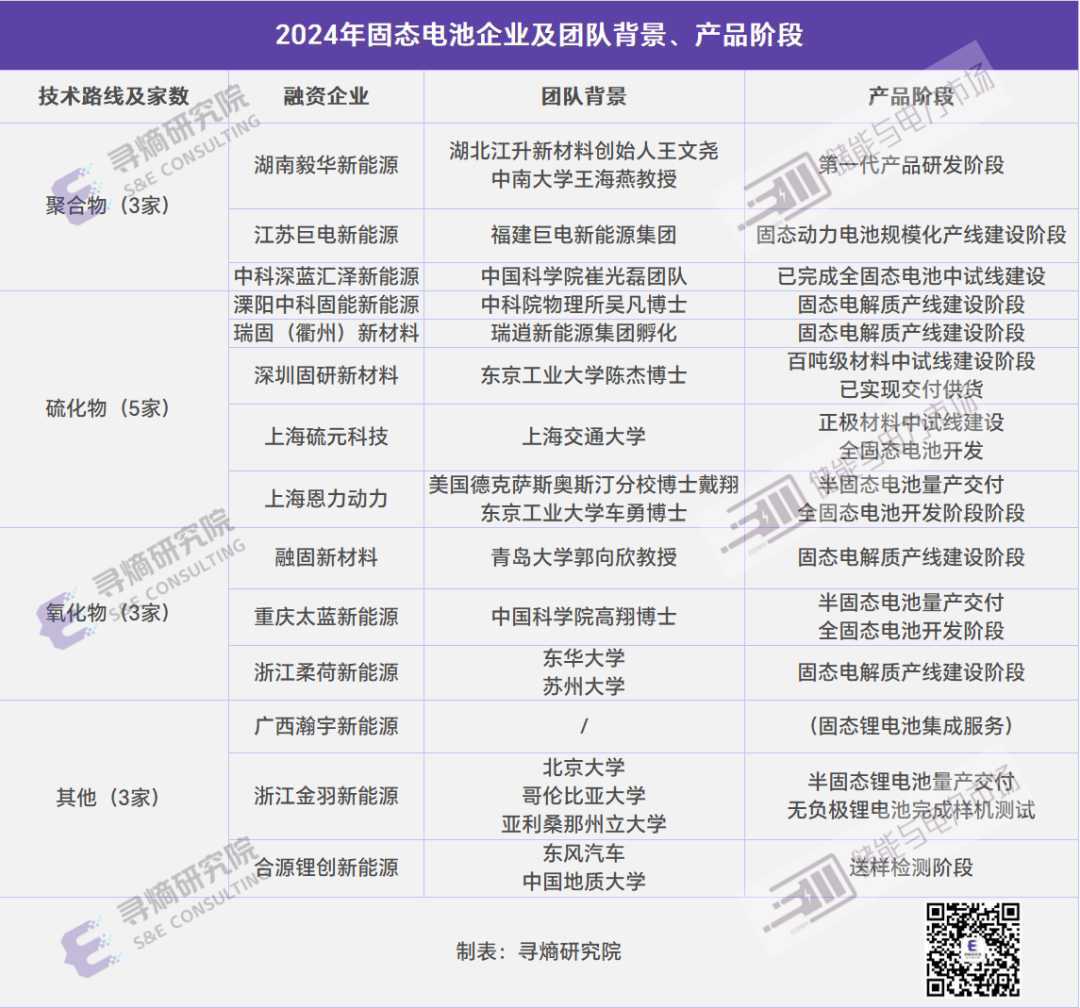

2024年,钠电池维持往年融资热度,共16家企业完成20起融资,有4家在1年内完成多轮:浙江湖钠能源、上海璞钠能源、武汉天钠科技、江苏隐功科技。固态电池作为下一代电池技术,同样获得关注,2024年共有14家企业完成融资。

目前储能领域仍以锂离子电池为主导,但钠离子电池、固态电池等代表未来发展方向的细分赛道最热门,资本布局电池技术迭代方向。

在锂资源价格波动的背景下,钠电池由于自身的资源禀赋,被视为可以降低原材料依赖的长期解决方案,而固态电池则因高安全性受关注。在锂电市场充分竞争的情况下,下一代技术的更新迭代,在充满不确定性的市场环境中,似乎成为了具有确定性的未来方向。

钠电池、固态电池赛道企业尚在早期,大多钠电企业处于客户送样验证、产线建设阶段,已有部分小批量产品率先应用在两轮电动车等小动力市场,固态电池企业则基本处于半固态电池量产交付、全固态电池研发阶段或中试线建设阶段。因此,钠电池、固态电池领域的产品尚未大规模应用,竞争格局未形成,吸引投资方布局不同技术路径,为下一代技术的落地添砖加瓦。

高校、产业相结合的团队背景,成为这两个技术密集型领域的特征,如超威集团高管与复旦大学教授联合创立上海璞钠能源、威胜集团和中南大学教授联合创立湖南钠科新材料、中科院团队布局3个技术路线的固态电池电池企业:中科深蓝汇泽(聚合物)、中科固能(硫化物)、重庆太蓝新能源(氧化物)。诸多企业投身于打破国外垄断、实现国产替代的历史进程中。

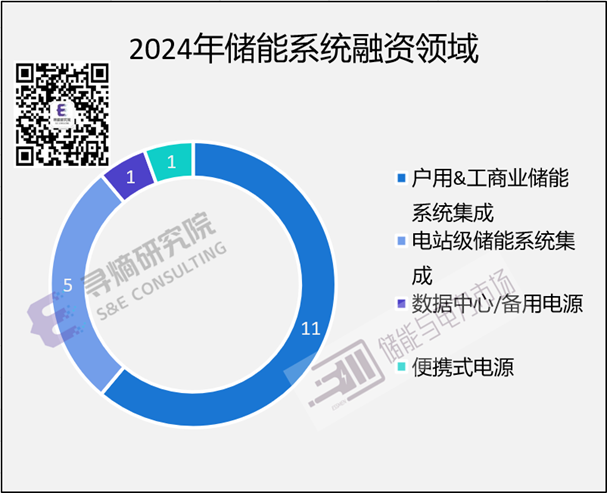

储能系统领域获资本关注

“户用和工商业储能系统“成独苗

2024年共18家储能系统企业完成19起融资,比去年下降约50%,合肥华致能源1年内完成2轮。

工商业储能成为储能系统领域中获投最多的细分赛道,在电站级储能收益的政策依赖度高、获益机制复杂且稳定性较差、投资成本高且回收困难的环境下,工商业储能作为面向工厂、商业综合体等用户的灵活性电站,可以通过峰谷套利的模式实现收益,收益机制较为稳定,且初始投资成本相对较低、运营维护比较简单。因此,投资人更倾向于盈利模式较为清晰的工商业储能领域。

超威集团是该领域中最活跃的投资人,同时参投了合肥华致能源、浙江驰库能源。广州智光储能是该领域的最大额融资,获7亿战略投资,由广州各地方国资参投,投后估值18亿。杭州微慕科技也获得来自海尔集团等投资人的5亿战略投资。

高能量密度、高安全性和可靠性是投资逻辑

负极材料、电池管理企业热度高

随着新能源及储能的广泛应用,提高电池性能、保证高安全性和高可靠性、确保系统稳定运行和电池寿命延长,始终是锂电技术的发展方向,也成为了投资人认可的核心逻辑。

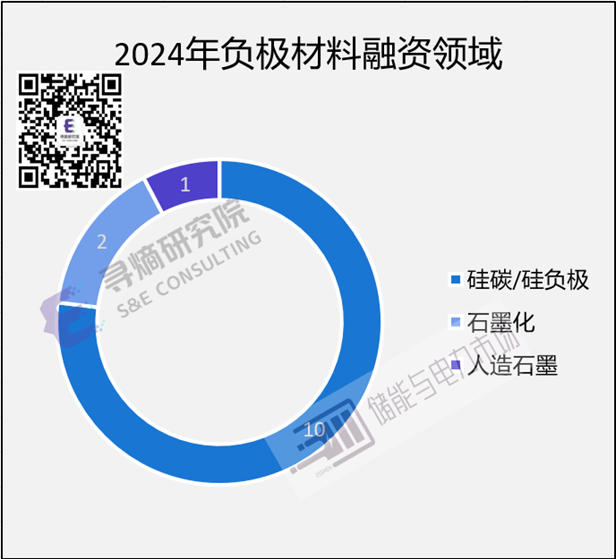

2024年共13家负极材料企业完成15起融资,其中:

浙江格源新材料、杭州星科源新材料1年内完成2轮。

大多获投企业处于种子轮、天使轮、A轮等早期阶段,兰溪致德新能源融资阶段最靠后,为D轮融资,由尚颀资本、金石投资、中金资本、朗玛峰创投等参投。

茅台基金、上海机场纷纷跨界投资负极材料企业,分别参与了湖州国科炭美新材料的天使+轮融资、贵州珈硅能源的天使轮融资。

10家获投企业专注于“硅碳/硅负极”环节,致力于提供硅负极材料,在人造石墨是当前储能电池主流的情况下,硅基负极可以提升电池系统,满足储能系统对高能量密度的要求。

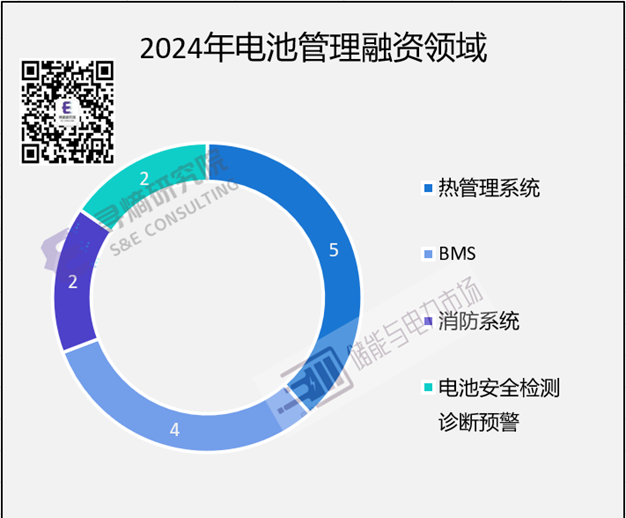

2024年共13家企业电池管理企业完成14起融资,其中上海美克生能源1年内完成2轮。热管理系统、BMS成为获投最多的细分赛道。

产业资本积极布局电池管理领域,如阳光电源旗下的仁发碳中和参与常州天目智能(热管理)的Pre-A轮融资,小米产投、吉利控股、联想创投参与杭州协能科技(BMS)的C轮融资。

此外,电池安全检测诊断预警赛道的“上海美克升能源”,是国家级大基金——国家绿色发展基金投资的第一个储能企业。

市场化机构及部分国资机构活跃

多家跨界投储能

即使储能一级市场有所降温,投资人也依然认可该行业某些细分赛道未来的确定性,仍有不少投资机构持续布局。

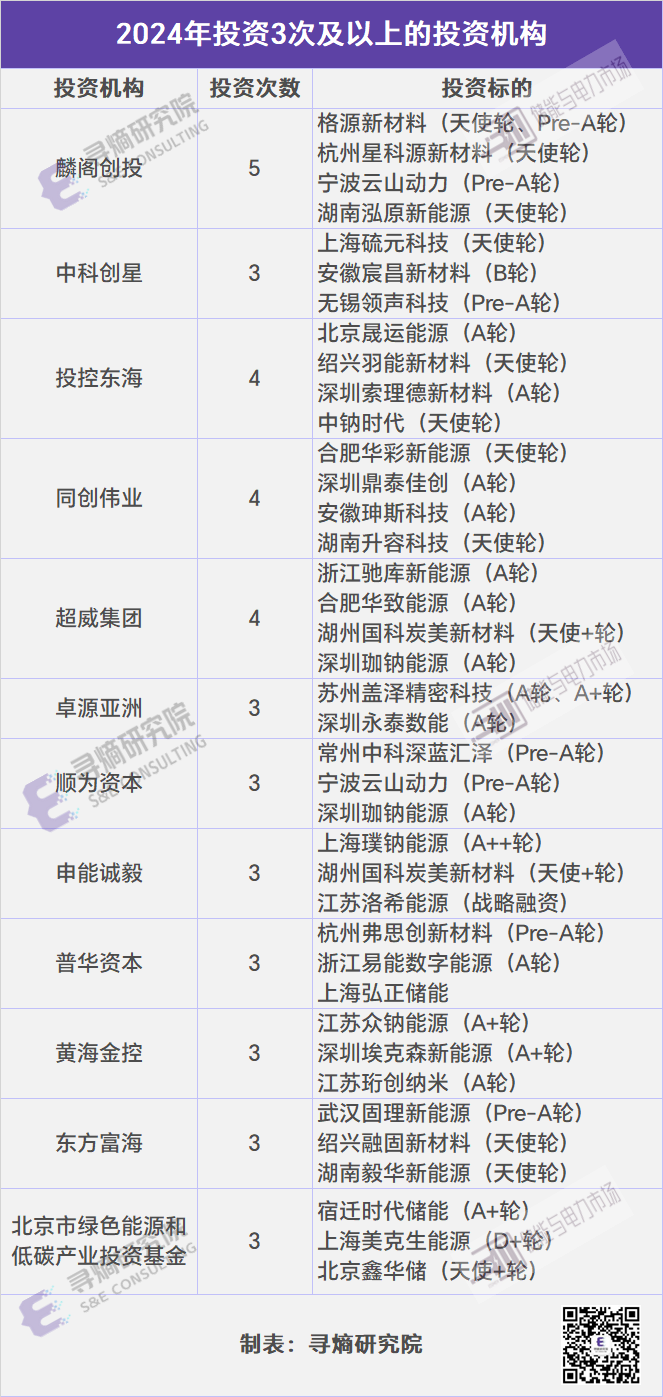

2024年共有295家机构累计出手354次。其中,1家出手5次,为麟阁创投,4家出手4次,7家出手3次,28家出手2次。

储能领域投资人大多为市场化投资人,活跃的产业机构为超威集团,投资4家储能企业。为推进长期资金、耐心资本进入一级市场的政策,北京市绿色能源和低碳产业投资基金是储能领域最活跃的国资机构,共出手3次。同时,也有一批最跨界投资人也投身于新能源,如上海机场投资璞钠能源、国科炭美,茅台基金投资珈硅能源,蚂蚁集团投资中海储能等。

典型融资案例

华能新能源股份有限公司

融资金额:150亿,增资扩股

华能新能源是华能集团旗下子公司,其主要业务为国内外风电、光伏发电等新能源项目的投资、建设与运营。华能新能源增资扩股150亿,由国新发展、中邮保险、太平人寿、国家绿色发展基金、南网能创5家股东共同出资。公开资料显示,本次增资完成后,公司资产负债率预计降低7.86%,集团资产负债率预计降低1%。

阳光新能源开发股份有限公司

融资金额:8.47亿,战略融资

阳光新能源是阳光电源旗下子公司,主要业务为新能源电站开发,在24年完成两轮融资,合计8.47亿,由中安资本(安徽省铁路基金)、浙江产投、工银投资、建信投资4家共同出资。阳光电源曾于2023年8月发布公告称,要启动分拆阳光新能源至境内交易所上市的筹备工作,在4家投资人完成投资后,阳光新能源于2024年(确认收购人是谁)11月公告收购上市公司泰禾智能(SH:603656),成为控股股东,曹仁贤位实际控制人。在政策引导支持并购重组上市的背景下,阳光新能源有可能成为这条路上“吃螃蟹的人”。

上海美克生能源科技有限公司

融资金额:未披露,D轮、D+轮,投后估值约36亿。

美克生能源(音译自Make Sense),主营业务为提供“血液级”电池安全预诊断技术,涵盖储能安全检测与智慧运维服务方案。公司是国家级大基金——国家绿色发展基金(总规模855亿)投资的第一个储能企业。据悉,公司的安全管理系统(PSS)累计已管理超5GWh储能资产。