突破锂限制!彭慧胜团队《Nature》揭示电池寿命革命性策略——锂电池寿命延长10倍,无锂阴极实现超高能量密度

研究背景:锂电池的“寿命诅咒”与材料困局

锂离子电池作为现代能源存储的核心,其性能受制于电极材料的锂含量:传统设计依赖含锂正极(如三元材料、磷酸铁锂)提供活性锂,而负极(如石墨)本身不含锂。然而,电池在循环中会因副反应永久性消耗锂,导致容量衰减,即使电极结构完好,电池仍会“死亡”。此外,高能量密度的无锂正极材料(如过渡金属氧化物、硫化物)因无法提供锂而被长期忽视。现有预锂化技术存在残留物破坏电极、工艺复杂等瓶颈,亟需颠覆性策略突破锂供应限制。

研究内容:细胞级外部补锂,机器学习筛选关键材料

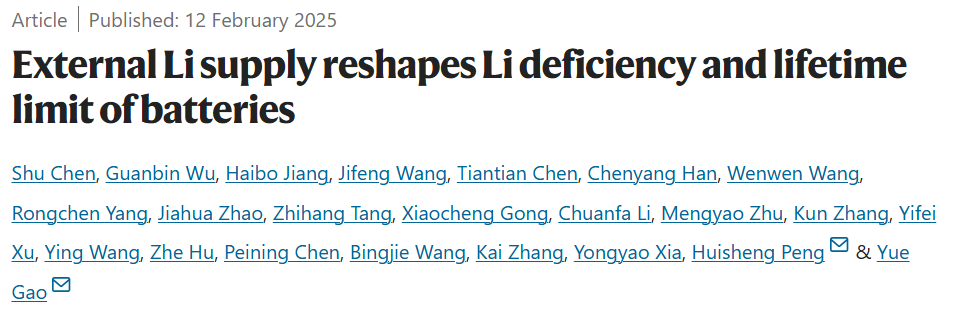

彭慧胜团队提出“细胞级外部锂供应”策略,无需拆解电池即可补充活性锂:

突破性设计:将有机锂盐LiSO₂CF₃溶解于电解液,充电时发生不可逆氧化分解,释放锂离子并生成SO₂、CF₃气体排出电池,实现“无残留补锂”。

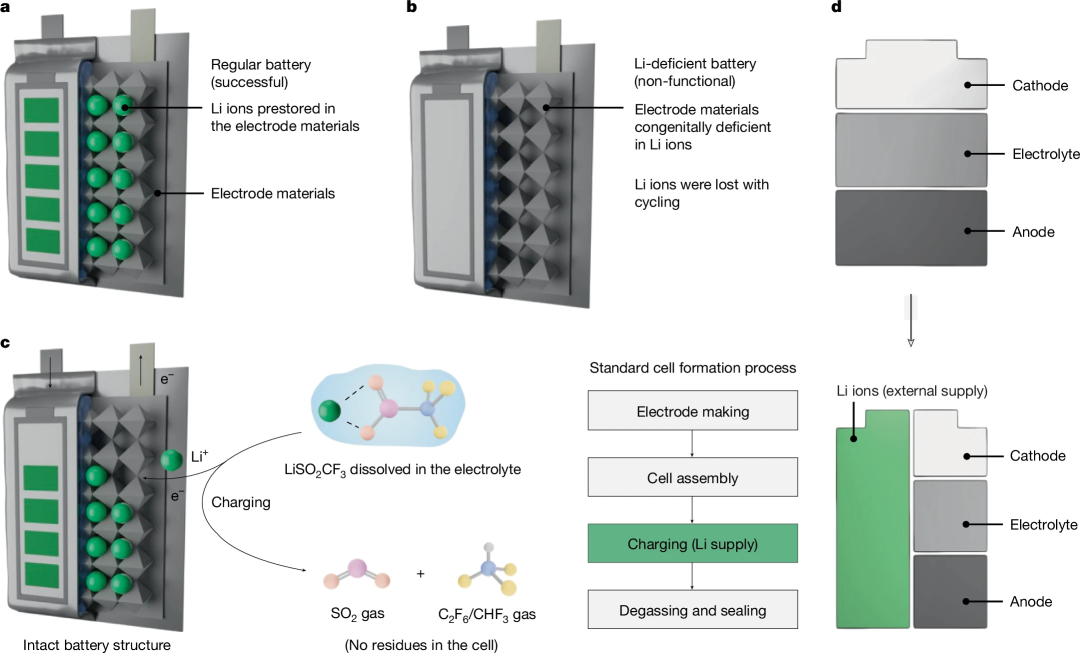

AI赋能材料筛选:通过机器学习构建240种候选分子库,结合电化学理论筛选出分解电位(3.8 V)、溶解度(4 wt%)、比容量(191.5 mAh/g)最优的LiSO₂CF₃,突破传统试错法局限。

非侵入式工艺:在电池封装后注入含锂盐电解液,经充电-排气-密封标准流程,保持电极完整性,兼容现有产线。

研究结论:性能飞跃,重塑电池设计范式

无锂正极实现超高能量密度:铬氧化物(Cr₈O₂₁)正极的“无负极”电池能量密度达1192 Wh/kg(3.0 V电压),硫化聚丙烯腈正极软包电池能量密度388 Wh/kg,循环440次容量保持80.1%。

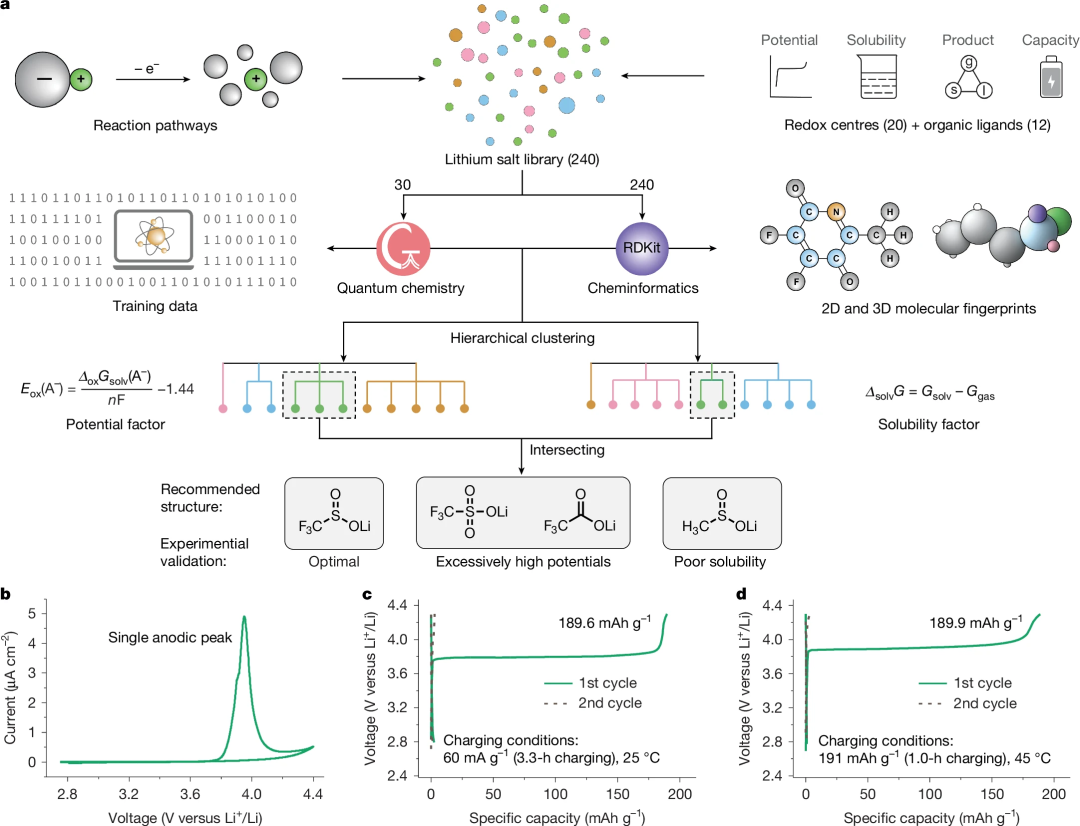

商用电池寿命提升10倍:磷酸铁锂电池经外部多次补锂后,循环11,818次容量仍保持96%,远超传统寿命(约2000次),且阻抗无显著增加。

成本与可持续性优势:补锂成本仅0.9美元/kWh,远低于重建电池(132美元/kWh),且避免使用稀缺金属,推动绿色储能。

研究亮点:四维创新引领产业变革

原理突破:将锂作为独立组分管理,释放无锂电极材料潜力,改写电池设计规则。

工艺革新:细胞级补锂兼容现有产线,无需电极改性,突破规模化应用瓶颈。

智能驱动:机器学习+电化学理论加速材料发现,为电池研发提供新范式。

场景拓展:适用于电网储能(原位修复电池站)、纤维电池、固态电池等前沿领域,推动锂电、钠电等多体系升级。