新能源全面入市,机制电价越高越好?

今年开年最重要的政策,恐怕就是这个了:2月9日发布的《关于深化新能源上网电价市场化改革的通知》 (发改价格〔2025〕136号) (简称《通知》)。

要分析这个政策,首先需要明确其目的(大家也可以直接参考官方原文和官方解读),笔者先给出自己的:新政策的核心目的是通过深化新能源上网电价市场化改革,破解新能源发展深层次矛盾,确保新能源项目的可持续性和收益稳定性,推动行业从规模扩张向高质量发展转型,同时推动电力系统的转型升级。虽然这个政策很重要,但也有很多东西没有说清楚,不确定性不少,尤其是我们顺着看下去的时候,因此,这次我们反着来,通过问一些问题来加深对这个政策的理解和趋势的判断。笔者觉得其中最重要的概念之一就是“机制电价”。什么是机制电价?官方定义如下:

新能源参与电力市场交易后,在市场外建立差价结算的机制,纳入机制的新能源电价水平(以下简称机制电价)、电量规模、执行期限等由省级价格主管部门会同省级能源主管部门、电力运行主管部门等明确。

对纳入机制的电量,市场交易均价低于或高于机制电价的部分,由电网企业按规定开展差价结算,结算费用纳入当地系统运行费用。

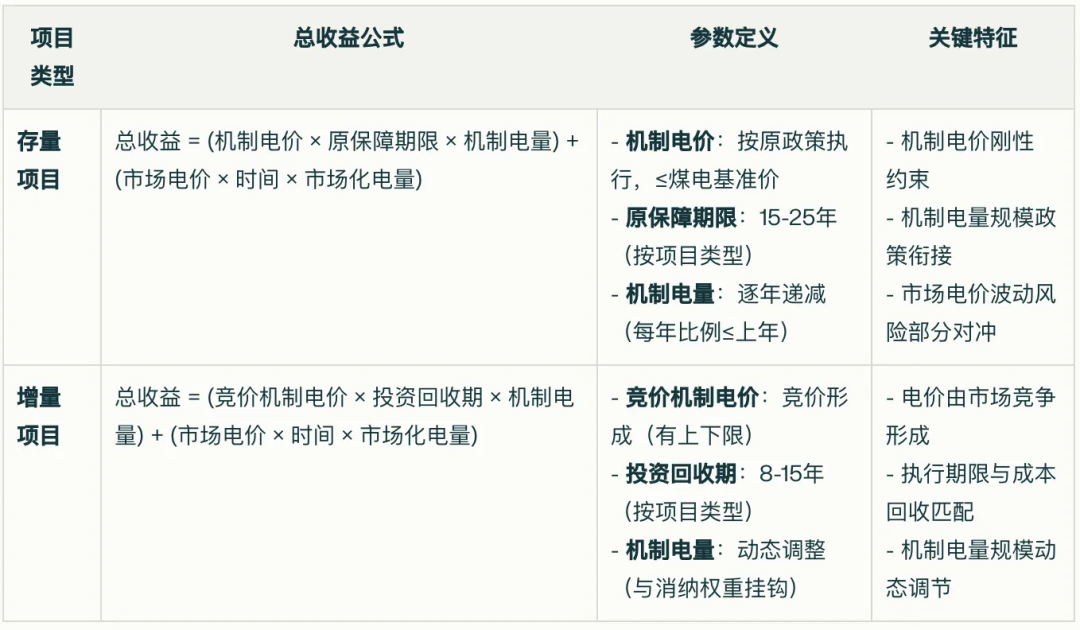

根据投产时间,《通知》将新能源项目分为存量项目和增量项目,并采取不同的机制电价形成方式。

1、存量项目(2025年6月1日前投产)

电量规模:由各地妥善衔接现行具有保障性质的相关电量规模政策。新能源项目在规模范围内每年自主确定执行机制的电量比例,但不得高于上一年。

机制电价:按现行价格政策执行,不高于当地煤电基准价。

执行期限:按照现行相关政策保障期限确定。

2、增量项目(2025年6月1日起投产)

电量规模:每年新增纳入机制的电量规模,由各地根据国家下达的年度非水电可再生能源电力消纳责任权重完成情况,以及用户承受能力等因素确定。

机制电价:由各地每年组织已投产和未来12个月内投产、且未纳入过机制执行范围的项目自愿参与竞价形成。初期根据情况设置上下限。

执行期限:按照同类项目回收初始投资的平均期限确定,起始时间按项目申报的投产时间确定,入选时已投产的项目按入选时间确定。

对于新能源发电企业来说,最重要的当然还是关心收益,那么我们可以从这个简单的公式出发,来进行展开分析:

收益 = 电价 X 时间 X 电量。

一、什么是机制电量?都在说新能源全面入市,落到电量上,到底指的是什么?先说结论,新能源上网电量(含存量和增量)必须进入电力市场交易,电价由市场形成,这就是所谓的“全面入市”。但纳入机制电价的电量既不是单纯的“上网电量”也不是传统的“保障电量”,而是通过差价结算机制动态调整的“市场化保障电量”。以前的情况大家都知道吧,新能源项目有政府补贴支持,从全额保障性收购,过渡到了一部分的“保障电量”(保量保价),加一部分的“市场电量”(市场定价)。现在的新机制相当于取消了传统的“保障电量”,所有上网电量必须进入市场交易,电价通过市场化形成(即“全电量入市”),只不过有一部分属于“机制电量”。我们简单对比一下三个不同的电量(上网电量,保障电量,机制电量):

由此可见,机制电量具有双重属性:一是市场化属性。机制电量属于市场交易电量的组成部分,需通过报量报价或接受市场价参与交易。交易均价作为差价结算基准,与机制电价联动(如市场价0.25元/千瓦时,机制电价0.35元/千瓦时,电网给新能源补差0.10元)。二是保障性属性。机制电量规模由政策划定(存量项目衔接原有保障电量,增量项目动态调整),确保新能源收益不低于机制电价,同时执行比例限制(存量项目年执行比例不超上年)防止过度依赖政策保护。因此,机制电价并非传统意义上的保障性电价,而是通过市场化电量规模动态调节的过渡性安排,具体来说:

存量项目:纳入机制的电量规模衔接原有保障性政策,但执行比例逐年递减(不得高于上一年)。

增量项目:机制电量规模与消纳责任权重挂钩,体现“多消纳多市场化,少消纳少市场化”的动态调节。

这次改革后,传统“保障电量”已不复存在,取而代之的是“纳入机制的电量”与“完全市场化的电量”两部分。前者通过差价结算机制提供过渡性保障,后者完全由市场定价,二者均属于市场化交易电量的组成部分。但二者的比例如何,规模多大,我们只有等待各地的详细政策规定了。

新旧机制我们可以简单对比一下:

二、机制期限与持续时间?首先,参与这个新机制是强制的吗?我们先看这条原文:

(七)新能源可持续发展价格结算机制的退出规则。已纳入机制的新能源项目,执行期限内可自愿申请退出。新能源项目执行到期,或者在期限内自愿退出的,均不再纳入机制执行范围。

看来这并不是强制的,不过你只有一次机会,退出后就不能再参与了,以后就是“生死有命,富贵在天”了。

那么一开始是否强制参与呢?笔者认为可能分情况,存量项目默认进入,然后你只有一次机会退出,增量项目自愿申请进入,同样只有一次机会退出。看起来机制电价很有保障,作为过渡阶段的补贴,那么我们就要考虑这个补贴能够持续多长时间,来看2个期限:一是存量项目——现行相关政策保障期限,二是增量项目——回收初始投资的平均期限。对于存量项目来说,政策肯定是要有延续性的,原有政策保障期限继续维持,不因改革缩短或调整。例如(仅供参考):陆上风电:原保障期限一般为20年(含建设期),集中式光伏:原保障期限通常为20-25年(含建设期),光热发电、海上风电等特殊项目,按地方既有政策执行。总的来说就是15-25年,普遍为20年,剩余多少年大家看自己的项目便知。对于增量项目来说,执行期限按同类项目回收初始投资的平均期限确定,起始时间按项目申报的投产时间确定,入选时已投产的项目按入选时间确定。我们可以参考一下不同项目的初始投资回收期基准(仅供参考):

风电项目:10-12年(陆上)、15-18年(海上)

集中式光伏:8-10年(无储能)、12-15年(配储)

分布式光伏:5-7年(工商业屋顶)、8-10年(户用)

笔者估计,这里面会有动态调整机制:省级价格主管部门每年评估行业平均回收期,根据市场变化、技术进步和地方政策进行一定的动态调整,调整后续项目的执行期限上限。

三、机制电价是不是越高越好?作为新能源发电和投资企业来说,肯定在思考的一个问题是,机制电价当然是越高越好啦。高机制电价可以提供更高的经济保障,尤其是在电力市场价格波动较大的情况下,确保发电企业的基本盈利,减少投资风险,进而吸引可持续的投资,也可以支持新能源企业更好地与传统能源企业竞争。这种过高期望当然是不切实际的,首先,政策中有明确规定:存量项目的机制电价按照现行价格政策执行,但不高于当地煤电基准价,这就给了上限。增量项目的机制电价由各地每年组织已投产和未来12个月内投产的项目自愿参与竞价形成,原则上按入选项目最高报价确定,但不得高于竞价上限。竞价上限由省级价格主管部门考虑合理成本收益、绿色价值、电力市场供需形势、用户承受能力等因素确定。初期可考虑成本因素、避免无序竞争等设定竞价下限。这是给了上下限。至于哪个上限会更高呢?估计是增量项目的(先卖个关子,下一篇展开说说)。过高的机制电价会带来反噬,让我们先看看差价补贴从哪里来。《通知》中规定,对纳入机制的电量,电网企业每月按机制电价开展差价结算,将市场交易均价与机制电价的差额纳入当地系统运行费用。这部分差价结算费用将被纳入电网企业的系统运行成本,由电网企业负责调节。那电网企业作为结算主体,这钱会由自己出吗,初期确有可能,让电网和政府承担起来。但长期来看,这部分成本最终肯定会由电网的用户(即工商业用户等)承担(类似于容量电价的成本分摊),ps. 官方说了,这项改革,对居民、农业用户电价水平没有影响,这些用户用电仍执行现行目录销售电价政策。于是,机制电价从设置和逻辑上都不可能过高,需要平衡各方利益,在保障新能源企业合理收益的同时,也要考虑用户的承受能力和电力系统的整体成本。而且,别忘了这个政策的目的,其背景是供大于求时做的改革,各位也要顺势而为。通过市场化的竞价机制,鼓励企业进行技术创新和成本控制,避免吃大锅饭,不思进取的“懒汉”。电力市场化率还在不断提高,直至逐步过渡到完全市场化定价,过高的机制电价会影响这种过渡进程,也阻碍市场价格信号的正常形成。要知道,根据《全国统一电力市场发展规划蓝皮书》的规划:2025年前,新能源市场化消纳占比超过50%;2029年前,实现新能源全面参与市场。

最后我们来总结一下,对于新能源发电企业来说,文章最初的收益公式可以进一步展开(不考虑额外特殊补贴)。

对于存量项目:总收益 = 机制收益 + 市场收益 = (机制电价 × 原保障期限 × 机制电量) + (市场电价 × 时间(年) × 市场化电量)对于增量项目:总收益 = 机制收益 + 市场收益 = (竞价机制电价 × 投资回收期 × 机制电量) + (市场电价 × 时间(年) × 市场化电量)我们可以做一下汇总。

总的来看,《通知》这个重磅新政,其实还有不少不确定的地方,依赖于各个地区和省市的进一步细化政策,并不会有统一的答案。

限于篇幅,这篇就到此结束了,关于是否应该参与机制电价,是否应该卡点成为存量项目,对配储的影响,如何应对电力市场交易等问题,欢迎关注,我们后续根据这一政策的进展一一展开。

以上内容均来自公开内容整理,生成配图来自ChatGPT,研究分析,数据分析及可视化来自ChatGPT o1&o3,DeepSeek,Perplexity,NotebookLM,作为学习笔记,仅供参考,如有幻觉,欢迎指出。