告别“强制配储”的短期和长期影响分析

新能源告别强制配储,会怎么样?

近日,国家发改委、国家能源局联合印发《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》,明确了新能源入市规则,引起了行业的广泛讨论。

通知明确,不得向新能源不合理分摊费用,不得将配置储能作为新建新能源项目核准、并网、上网等的前置条件。

■ 重塑新能源游戏规则,增加储能套利空间

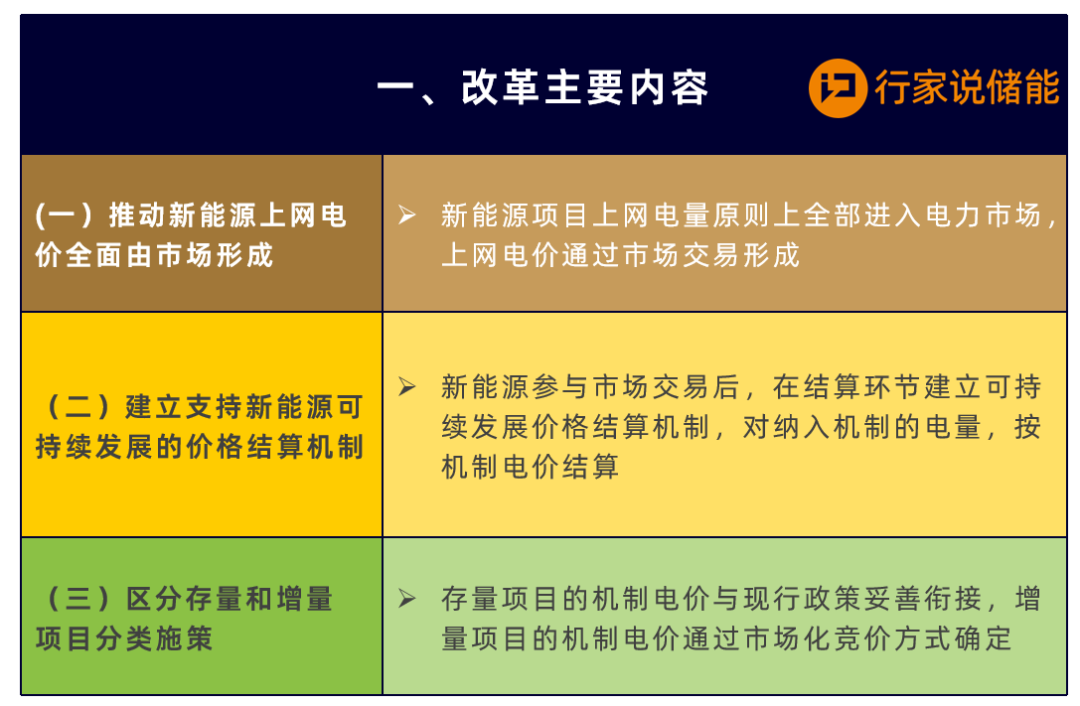

《通知》带来的最重要改变是新能源游戏规则的重塑,充分体现了“新项目新玩法,老项目同样新玩法,新老项目不同玩法”。

以上内容源于国家发展改革委、国家能源局,制表行家说储能

据《通知》,坚持分类施策,区分存量项目和增量项目,建立新能源可持续发展价格结算机制,保持存量项目政策衔接,稳定增量项目收益预期。

与此同时,《通知》明确指出,推动新能源上网电量参与市场交易。新能源项目(风电、太阳能发电,下同)上网电量原则上全部进入电力市场,上网电价通过市场交易形成。新能源项目可报量报价参与交易,也可接受市场形成的价格。

这意味着,新能源项目的收益规则将完全改变,固定电价的时代已经结束,电力市场化改革再进一步。而新能源的全面入市,也将进一步推动储能、虚拟电厂、需求侧响应等灵活性资源的市场化发展。

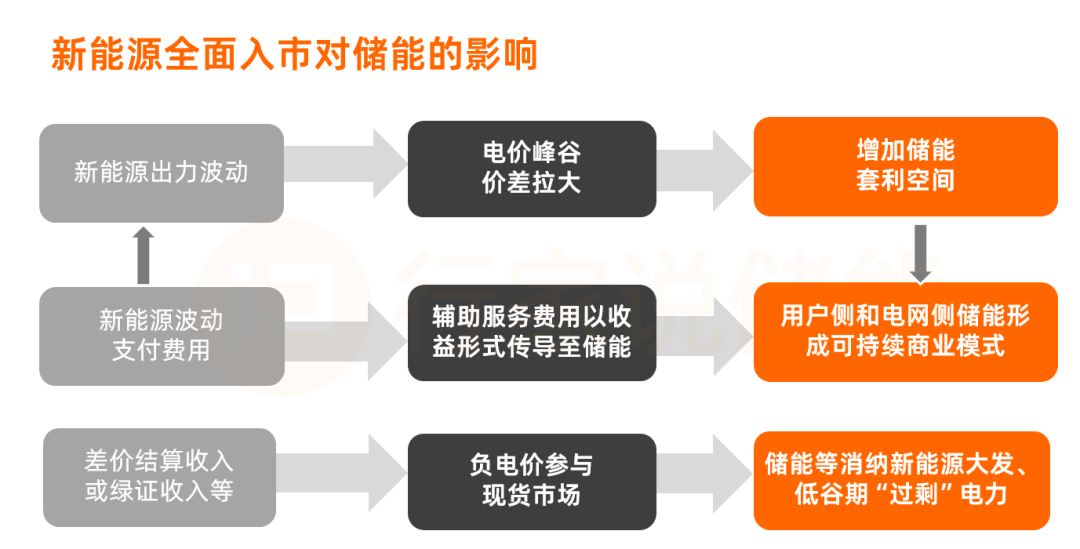

图为:新能源全面入市对储能的影响,制图:行家说储能

清华四川能源互联网创新研究院杨迎以及钟海旺在《新能源全面入市是构建新型电力系统的重要支撑》一文中指出,新能源全面入市能使市场价格更加全面完整充分地反映供需关系,促进储能等灵活性资源的利用率和可持续商业模式的建立。

若新能源不全面参与电力市场交易,将导致市场信号不完整,储能等灵活性资源的投资回报机制将长期依赖行政指令或补贴,利用率低,虚拟电厂缺乏常态化运营的商业模式,难以可持续发展。

在完整的价格信号引导下,新能源出力波动将导致电价峰谷差拉大,增加储能套利空间,新能源为其波动性支付的辅助服务费用(如调频、备用)也将通过市场收益形式传导至储能,可为用户侧和电网侧储能形成可持续的商业模式……

考虑到新能源在电力市场外的其他收益(如差价结算收入或绿证收入)决定现货价格下限,现货市场或将允许新能源企业以更低、甚至负的报价参与……激励储能、虚拟电厂、需求侧响应等消纳新能源大发、负荷低谷时期的“过剩”电力,缓解新能源弃电问题。

■ 不再强制配储,储能短期需求震荡?

在保障措施方面,通知明确要求:不得将配置储能作为新建新能源项目核准、并网、上网等的前置条件。

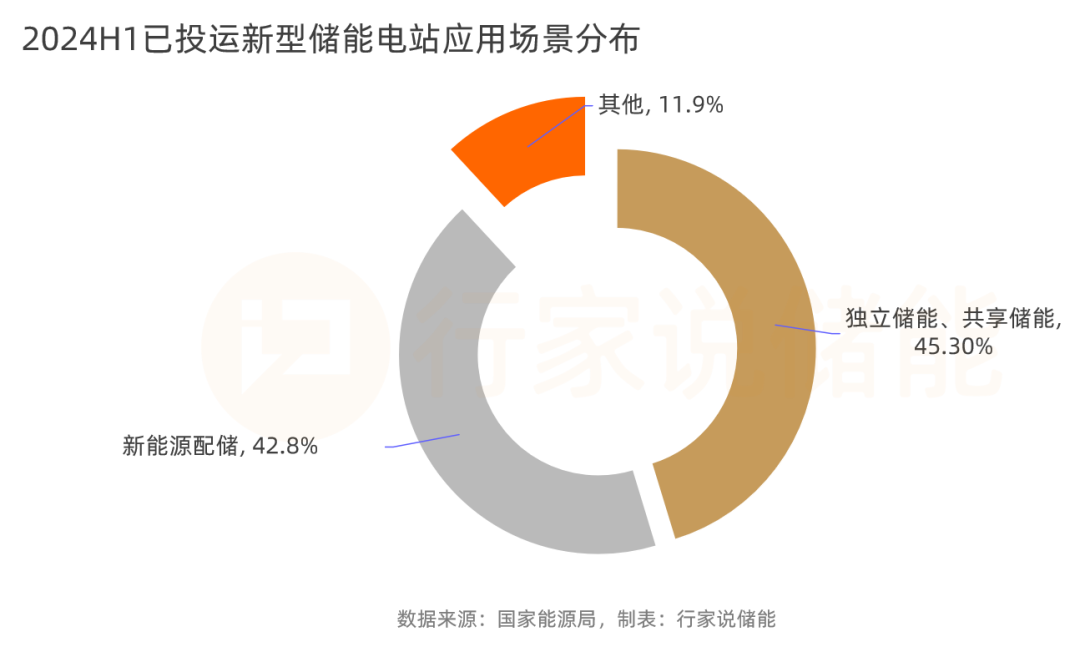

目前国内储能产业发展的驱动力之一为新能源配储需求。据国家能源局数据显示,2024年上半年已投运新型储能电站中,新能源配建储能装机占比42.8%,仅次于独立储能和共享储能的装机占比45.30%。

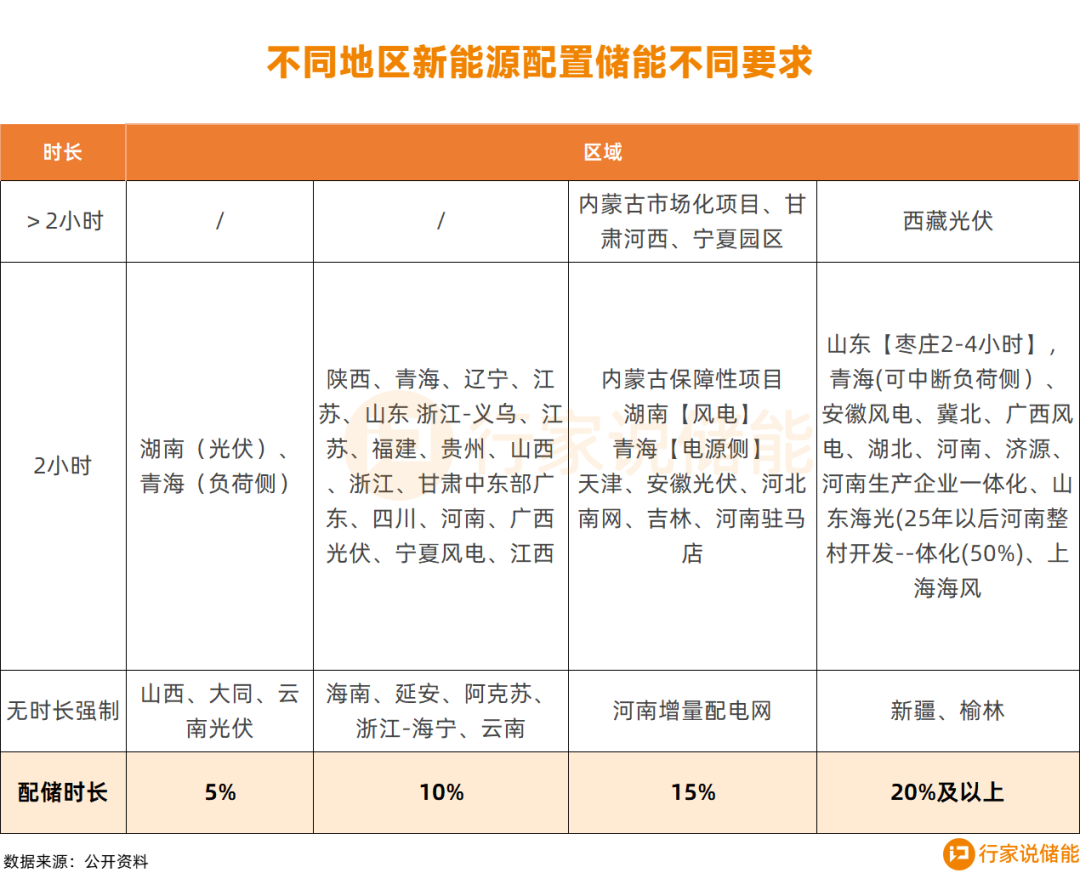

同时,国内各地区也相继推出新能源配储比例要求,配储功率通常在新能源装机规模的10-25%,持续放电时长2-4小时。

国家发展改革委、国家能源局的明确规定,政策方向骤变,也将引起各地区相关新规的跟进,“强配储能”的政策或将迎来大终结。

新规实施后,将导致短期配储需求受影响,储能装机需求短期承压或出现下滑。据华泰研究电新、公用事业研究团队判断,“从节奏上看,测算目前国内已招标未并网项目体量180~200GWh,仍可支撑2025年装机量,但我们预计2026年装机由于需求承压或将出现下滑”。

短期来看,地方强制配储订单减少可能导致储能设备商营收承压,低端产能加速出清。

尽管如此,储能不作为新能源并网的前置条件,将减轻新能源项目的初始投资压力,新能源配储将走向“按需配置”。储能系统与新能源项目的合作将更加灵活,储能企业与电网企业/新能源开发业主可根据双方的需求和市场情况,自愿选择合作方式和合作内容。

长期来看,新能源全面入市后,储能系统作为平抑新能源波动的有效手段,仍然具有确定性爆发的市场需求。

新政实施后,对新型储能产业的影响,制图行家说储能

中国能源研究会能源政策研究室主任林卫斌表示,对于电源侧储能,强制配储并非长久之计,需要与其所配套的电源耦合,共同参与电力市场。对于电网侧储能,抽水蓄能和大型独立储能电站需以两部制电价为过渡,逐步走向通过容量市场与辅助服务市场实现收益。对于用户侧储能,其发展须由依赖补贴逐步向市场化方向转变,参与需求响应和系统调节。

新政实施后,新型储能产业链加速优胜劣汰,竞争格局优化,储能行业出清后有望重回增长轨道。

业内人士分析:“2026年或成储能行业分水岭,伪创新企业将批量出局。”真正具备交易能力和构网能力的储能产品将脱颖而出,充分发挥电力保供作用和经济价值。