储能行业还能入局吗?繁荣背后的4大隐忧

近年,中国新型储能装机规模再创新高,行业看似一片繁荣。然而,令人意想不到的是,储能企业却在经历“生死存亡”的考验。产能扩张、价格战、盈利难……种种问题让企业步履维艰,甚至陷入亏损泥潭。

这种强烈反差背后,究竟隐藏着什么?明明市场前景广阔,为什么储能企业反而越做越亏?现在还能入局储能行业吗?为了弄清真相,我们先来看看储能产业链究竟有哪些关键环节。

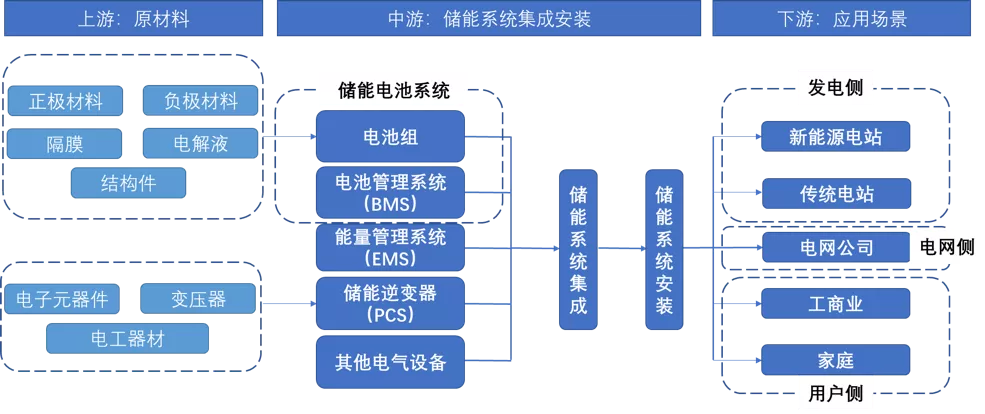

储能上下游产业链分布

储能是解决新能源并网后电网消纳问题的唯一选择。

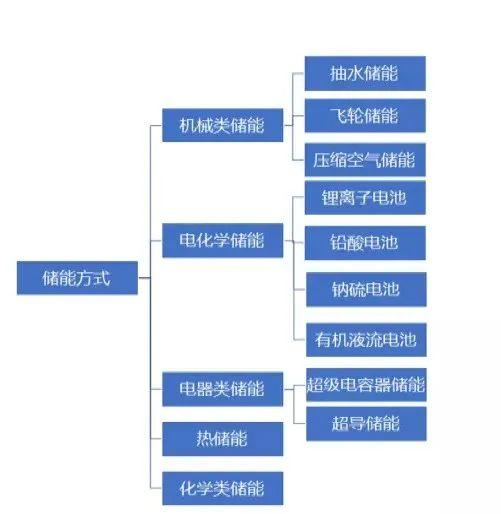

储能技术主要分为抽水蓄能、电化学储能、熔融盐储热、压缩空气储能和飞轮储能五大类。

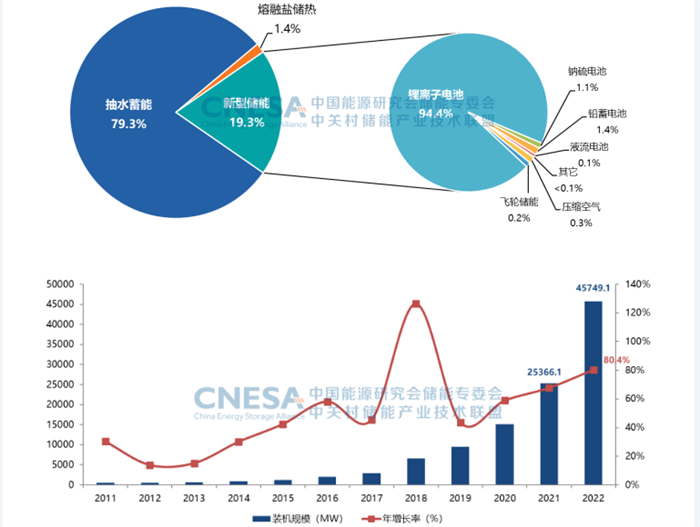

目前,传统的抽水储能依旧占主导地位,而电化学储能正处于快速增长期。根据CNESA DataLink全球储能数据库不完全统计,截至2024年底,我国电力储能累计装机超百吉瓦,达到137.9GW。新型储能累计装机规模首次超过抽水蓄能,达到78.3GW/184.2GWh,功率/能量规模同比增长126.5%/147.5%。

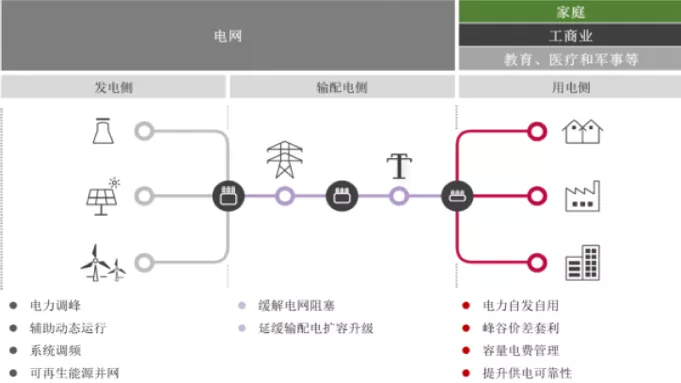

抽水储能是目前技术最为成熟、使用规模最大、成本最低的储能技术,但因其高度依赖地理环境,且能量密度低,投资门槛高,故而未来发展有限。电化学储能以锂离子电池为主,由于其能量密度高、寿命长等优势,未来发展潜力大。储能目前主要应用于电力系统,但同时也应用于通信基站、数据中心和UPS等领域可作为备用电源,不仅可以在电力中断期间为通信基站等关键设备应急供电,还可利用峰谷电价差进行套利,以降低设备用电成本。

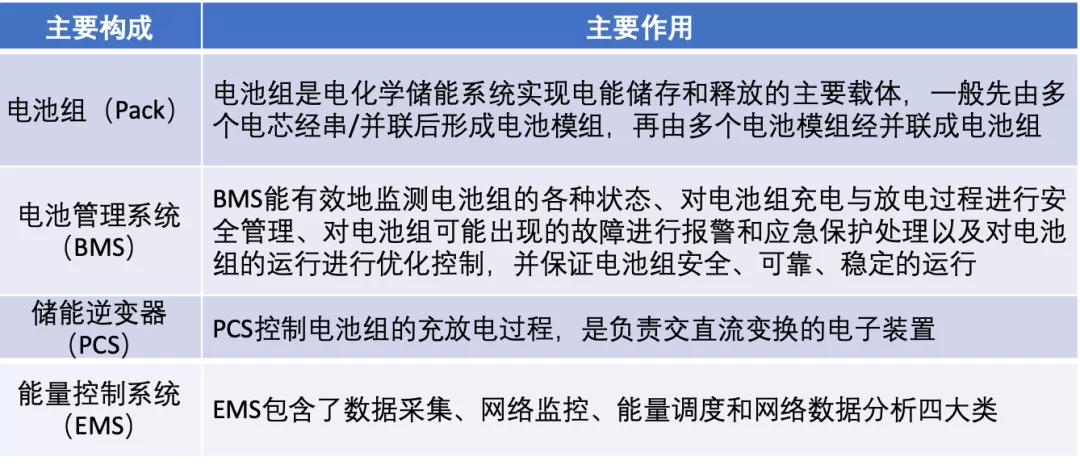

电化学储能系统主要由电池组、电池管理系统(Battery Management System,BMS)、能量管理系统(Energy Management System,EMS)、储能逆变器(Power Conversion System,PCS)以及其他电气设备构成。最终应用场景包括电站、电网公司、工商业、家庭户用等。

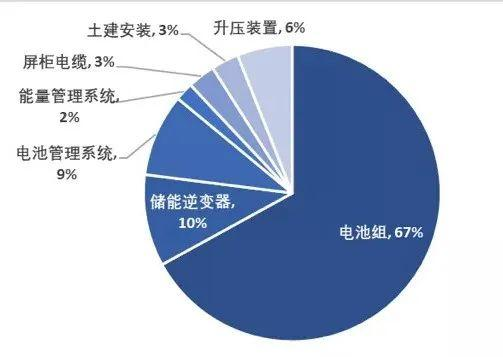

电化学储能行业全产业链电池组成本是电化学储能系统的主要成本,是未来产业链技术迭代和降成本的主要环节。在一套完整的电化学储能系统中,电池组成本占比最高达67%,其次为储能逆变器10%,电池管理系统和能量管理系统分别占比9%和2%。

附部分岗位招聘信息

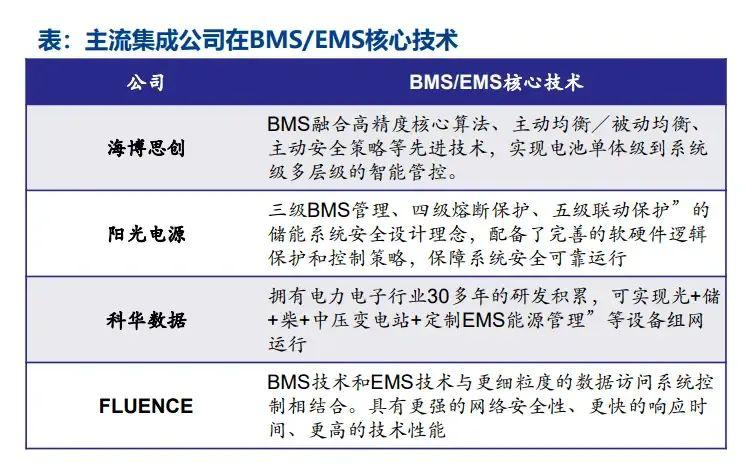

根据BNEF,2020年一个完成安装的、4小时电站级储能系统的成本范围为235-446美元/千瓦时。成本范围之大也凸显了影响储能项目成本的因素之多,包括储能时长、项目规模、电池材料体系以及项目部署国家。BNEF预计2030年成本下降至167美元/千瓦时,主要原因是电池组成本的下降。目前涉及储能业务的企业大致可以分为以储能逆变器发展的企业和以电池组发展的企业。储能逆变器代表企业包括阳光电源、固德威、英威腾等,基于其在光伏逆变器行业的多年技术研发经验,形成较高壁垒,布局储能行业;电池组代表企业包括比亚迪、宁德时代、亿纬锂能、派能科技等,基于其在电芯的多年深耕向储能市场发力。同时还有储能系统集成商,比如2025年初刚上市的海博思创。值得一提的是,集成≠攒成。从表面上看,储能系统集成商只是把电池、PCS、BMS、温控等设备进行了组装和集成,似乎难度并不高。但实际上,储能系统集成并非将各部件进行简单拼凑,电池/PCS/BMS/EMS四大核心设备集合了电化学、电力电子、信息管理等多个细分领域的交叉学科,整体生产流程需经过从研发设计、设备选型、集成生产、直到最后测试验证,涉及电芯的电化学领域、PCS的电子电力领域和匹配电网的电力领域相关know-how,要求集成商建立对系统集成涉及的多个领域的专业能力。

不断降低的盈利

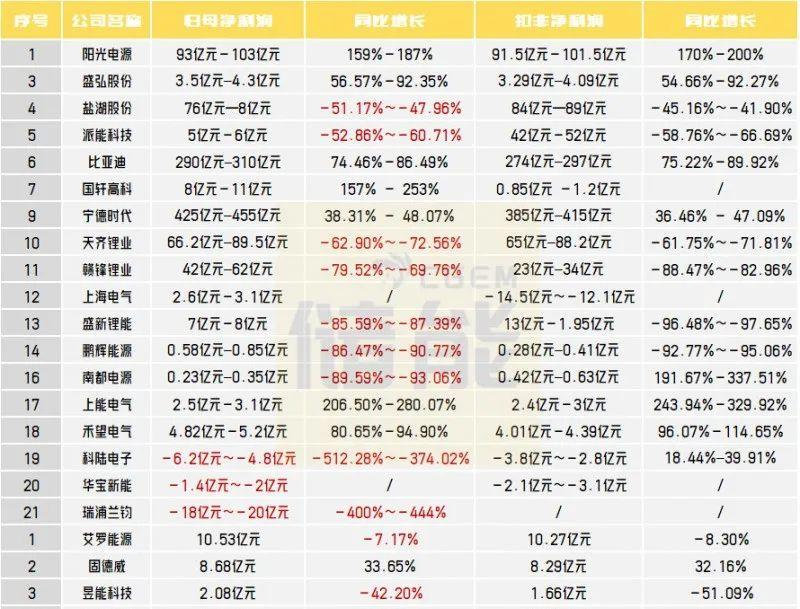

从2022年开始,储能相关企业数量就持续暴增,当年全国25家主要储能上市公司合计收入5566亿元,同比增加102%。业内预计到2030年,新型储能市场将达到万亿元。在巨大的市场规模下,为何大量储能企业迎来破产重组?

1. 供需信息不对称,装机多但利用率低虽然储能装机规模创新高,但很多储能电站并没有被充分利用。部分企业盲目扩张,导致供给远超需求,储能设施闲置率高,投资回报周期拉长。据统计,2023年全年新注册储能相关企业超7万家,储能电池年产能已超200 GWh,整体产能利用率从2022年的87%下降到2023年上半年的不足50%。储能电芯和储能系统价格也大幅下降,2023年2小时储能系统平均报价下降44%,4小时储能系统平均报价下降47%。2. 价格战激烈,行业利润被压缩储能行业的竞争日趋白热化,特别是锂电池价格大幅下降,导致企业纷纷通过低价抢占市场。2023年,储能电芯价格下降幅度超50%,储能系统中标价持续走低,企业利润空间被严重挤压。2023年1月,储能电芯最低的价格还维持在0.92元/Wh,而目前市场上最低价已跌至0.32元/Wh,跌幅超过了65%。

从2023年至今的储能招标的价格走势看,不管是系统还是电池价格较2023年初都有了大幅的下滑。在这其中电芯的价格战无疑是“肇始者”。

高工产业研究院(GGII)的统计数据显示,由于行业扩产积极,2023年国内储能电池产能已超200GWh,整体产能利用率从2022年的87%下降到2023年上半年的不足50%,其中户储电池产能利用率连3成都不到。

3. 商业模式单一,盈利渠道有限

目前,储能企业主要依赖峰谷套利、电力辅助服务、容量租赁等模式盈利,但这些模式受政策、电网调度等因素影响较大,收益不稳定。例如,电价波动不大时,峰谷套利收益就会减少,而辅助服务市场尚不成熟,支付机制也不完善。

电源侧储能在国内新能源尚未大规模进入电力市场情况下,只能通过减少弃电和考核费用回收成本,基本无法盈利。

电网侧独立储能已准许参与现货、辅助服务市场,但仍存在市场规则不完善,现货价差较小,辅助服务品种单一、交易频次低、规则频繁变动、多市场收益无法兼得等问题。

今年2月,国家发改委发布《关于建立健全电力辅助服务市场价格机制的通知》,明确了调峰、调频备用等辅助服务价格的上限,将进一步影响储能未来收益格局。山东独立储能收益构成为“现货价差+容量租赁+容量补偿”,结合实际项目调研,独立储能以租赁收益为主,租赁费用和租赁年限不稳定,现货交易均价和峰谷价差呈现下降趋势,现货交易尚难以成为独立储能主要收益来源。

此外,现货市场交易价格已开始影响分时电价政策调整,以甘肃为例,6月最新分时电价政策将午间调整为低谷时段,充分反映了现货市场的峰谷形态,这意味着未来用户侧储能收益不确定性将进一步增加。

4. 资本支出大,回报周期长

储能项目前期投资大,建设周期长,而盈利模式尚未跑通,短期内难以实现资金回流。特别是在融资成本较高的情况下,很多企业面临资金链紧张的问题。

展望2025

在如此时刻,成为储能行业的从业者还是一个明智之举吗?

根据猎聘大数据研究院的统计,2023年3月~2024年9月,新能源行业新发职位同比增长52.22%,增幅位于15个战略新兴行业之首。同样也是猎聘发布的《毕业生就业数据报告》中也显示,由新能源行业企业发布的岗位数量同比增长了93.90%,增幅仅次于人工智能大模型行业a的职位数量增长。

同时中国发改委、能源局发布《“十四五”新型储能发展实施方案》指出:2025年,储能行业要从商业化发展初期步入规模化发展;2030年,新型储能要实现全面市场化发展。伴随着明确的政策指引,储能行业在今年即将迎来重大变化 。当下新能源行业不仅人才数量缺口大,还正处于人才供应 “青黄不接” 的瓶颈时期。

预计到2030年,储能行业的人才需求将激增至66万人,相比2020年仅17万的从业者,未来十年仍有近49万人的缺口,相当于每年需要新增5万名储能人才。这不仅意味着就业机会的井喷,更预示着行业进入高速发展的快车道。

政策红利不断释放,市场需求持续攀升,储能正成为引领新能源革命的关键支柱。从电池技术突破到商业模式创新,从分布式储能到全球能源互联,储能行业正以不可阻挡的势头加速崛起。