深度丨强制配储,终于休矣!

争议多年的“强制配储”,终于被中央文件叫停。

2月9日,国家发展改革委、国家能源局下发《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》(以下简称《通知》)。

《通知》主旨是关于新能源电力入市交易,不过在文件末尾部分却言简意赅地写明一句:“不得向新能源不合理分摊费用,不得将配置储能作为新建新能源项目核准、并网、上网等的前置条件”。

这意味着,已经实行了近8年之久的,自下而上的、由地方政府主导的强制配储,被中央政策法规明确叫停了。

2017年,青海省发改委印发《2017年度风电开发建设方案》,要求列入规划年度开发的风电项目按照规模的10%配套建设储电装置。以该文件的发布为标志,此后数年间尤其是“双碳”目标提出后,先后有20多个省区市纷纷效仿跟进强制配储。

强制配储刺激了储能装机的狂飙突进。截止2024年底我国新型储能装机达到7376万千瓦,是2021年国家能源局确定的2025年装机目标的两倍多。但在另一方面,由于大幅增加了风电光伏电站投资成本,电站业主对强制配储意见很大。

《通知》文件的发出,在储能行业抛出了一枚重磅炸弹,在行业内外引起了强烈关注和热烈讨论。这对储能以及整个新能源行业,将会带来什么样的影响?储能设备企业体感如何?电力央国企又作何反应?此前明文规定、大力推动强制配储的地方政府将如何反应?

叫停强制配储,可谓牵一发而动全身。然而,风起于青萍之末,国家能源局叫停强制配储并非一时兴起,相关决策早有蛛丝马迹,只是种种迹象都被装机兴头正浓的各方有意无意忽视了。

如今,政策正式落地,是时候正视问题并及时做出应对了。

风起于青萍之末

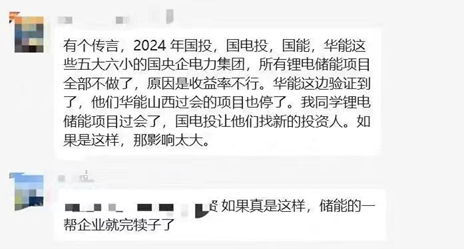

早在一年前,2024年春节前后,一则“五大六小国央企发电集团因收益率不行而停止锂电储能项目”的传言就在圈子里持续发酵,并在储能业内燃爆。传言之下,有业内人士直言,“如果真是这样,储能企业就真的完犊子了”。

这期间,尽管各地新能源项目招投标中强制配储依然故我,但是奇怪的是,没有一家电力央企出面证实或者证伪该传言。

如果说“五大六小”电力央企对强制配储的真实态度一直是秘而不宣的话,那么,学界大佬由于手中掌握了强制配储的真实运行数据,因而从不惮于直率表达。

2023年9月,在第十届中国国际光储充大会上,针对泛滥业界的“源网荷储”概念,南方电网专家委员会专职委员郑耀东使用了一个比喻类比说法称,电源、电网、负荷、储能四者根本就不是同一量级,“可能源网荷是一号字,储能就变成14号字了”。

解决风光消纳难题,相比强制配储,郑耀东更倾向于强化电网调度这条道路。

与郑耀东观点异曲同工,另一业界大佬——中国工程院院士、新能源电力系统全国重点实验室主任、华北电力大学教授刘吉臻,同样对强制配储的效果表达了强烈质疑。在2023全球能源转型高层论坛上,刘吉臻院士发表主旨演讲抛出其关于储能的核心观点——“储能不是万能的”。

对于储能对电力系统的调节作用,刘院士用了一个比喻类比说,截至目前,储能就相当于长江水弄了几个矿泉水桶(去储水),没有起到什么大的作用。

刘院士表示,他亲自带队考察了不下5个储能电站,每到一个电站,刘院士都向电站方索要最近几个月的调峰运行数据。然而很尴尬的是,电站方根本就调不出来数据。

国家层面的储能调节应用数据,也佐证了刘吉臻院士对储能作用的判断。

华夏能源网&华夏储能(公众号hxcn3060)注意到,国家能源局在2024年第四季度新闻发布会上提到,2024年1月至8月,全国5800万千瓦的新型储能,累计充放电量约260亿千瓦时。

那么,据此粗略推算,5800万千瓦的新型储能全年可实现累计充放电量400亿千瓦时左右,如果单独计算储能放电调峰的电量,大概不到200亿千瓦时。

2024年,中国14.1亿千瓦的风光装机,年发电量为1.35万亿度。如果5800万千瓦储能贡献了不足200亿千瓦时的调峰电量的话,这相当于风光新能源每发电70度,储能才存储起来1度电。七十分之一,储能的作用以及经济性显然都存疑。

刘吉臻院士还披露称,国务院领导以及有关部门,从2023年5月份以来,仅就储能产业的态势、发展的前景分析、面临的问题瓶颈以及对策,已经两次委托中国工程院来提供研究报告。刘院士主持了研究报告的起草工作,该报告后来上呈给了中央。

报告呈递给中央后,2024年2月29日,中共中央政治局就新能源技术与我国的能源安全进行集体学习。刘吉臻院士在会上就该问题进行讲解,提出工作建议。中央领导同志认真听取他的意见被,并进行了讨论。

从上述行业专家和政府领导的态度看,对强制配储来调峰的做法是持有保留意见的,至少是没有给予积极支持和鼓励。这么来看,强制配储只是早晚的事情,需要的只是一个合适的时机。

叫停强制配储影响几何?

当然,中央仅是叫停了强制配储,这与强制配储的低效与经济性不佳息息相关,但这并不意味着中央反对建设储能。

1月6日,国家发改委、国家能源局印发《电力系统调节能力优化专项行动实施方案(2025-2027年)》,提出了力挺新型储能的几项措施:一是针对配储“建而不调”,强调“优先调度新型储能”以及“应调尽调”;二是强调优化新型储能的充放电价差机制,让它有钱可赚;三是罕见提出“建立市场化容量补偿机制”。

事实上,中央对储能发展是鼎力支持的。只要不强制,储能发展,上不封顶;中央反对的是强制配储。因为连续多年的实践业已表明,强制配储弊大于利。

而叫停强制配储,受影响最直接也最大的是三方:一是大卷产能、赤壁鏖兵的储能企业,二是雄心万丈、大上装机的地方政府,三是骑虎难下、十分难熬的电力央国企。储能企业后面再谈,先说地方政府和电力央国企。

就在叫停强制配储的《通知》发布的前几天,2月5日,广东省发改委印发《广东省现代化产业体系发展报告(2023-2024)》,针对新型储能的强制配储仍为一大主要内容。

广东政策要求,2025年及以后首次并网的海上风电、陆上风电和装机容量大于3万千瓦的光伏发电项目,按照不低于发电装机容量的10%、时长2小时配置新型储能。

与广东一样,希望在本地大量上马储能项目的大有省在。那么,国家能源局叫停强制配储之后,地方政府将如何反应?肯定是不能再搞强制了,但是地方政府仍会一如既往鼓励和支持储能项目落地,既然不能强制,那给的“胡萝卜”就要足够甜,诸如调用、电价机制、容量补偿机制,鼓励和支持的政策力度必然会加大。

然后就是电力央国企的反应了。

“双碳”目标提出后,电力央国企为完成新能源装机政治任务,曾一度积极抢滩登陆以争夺新能源开发指标,在这一过程中,甚至被地方政府以及电网“揩油”也在所不惜。

五大发电央企的某企业,斥资45亿元,在青海建了一个100万千瓦的光伏电站项目。为了拿下该项目,该央企爽快答应地方政府的产能配套以及捐钱建学校、修路。当电网公司提出特高压输送新能源电压失稳、冲击电网安全之后,该央企又斥资2亿元加装调相机。

相比于每个项目都要强制配储的硬性成本,上述或有费用也许都是一些“小钱”。

正是由于前期在强制配储条件下大干快上风光新能源项目,然后又遭遇新能源罕见的低电价和弃风弃光,振成内伤的“五大六小”发电央企,对新能源资产以及后续的新能源项目开发,已是意兴阑珊。

受收益预期下降影响,2024年下半年以来,央国企旗下已有30余家新能源企业甩卖光伏电站。而前不久,某投资商手中西北某省GW级光伏开发指标,接触了多家央国企竟无一愿意接手。有央企内部人士直言不讳称:目前光伏指标已经“烂大街了”,越来越多的新能源项目,内部过会都过不了。

叫停强制配储,时来风送滕王阁,成本下降后电力央国企新能源项目开发当会重燃信心。就算面对此前强制配储的地方政府,电力央国企的腰杆子也硬实多了,该大胆说不就直接说不,算得过账来要配储也是操之在我。

储能企业压力山大

储能新规无疑将深刻影响地方政府以及电力央国企的行为模式,然而叫停强制配储,最直接感受到压力的还是储能装备制造企业。

目前有一种说法,叫停强制配储政策将利好储能企业,取消强制配储反而能让储能装机更大规模增长,这种说法值得商榷。叫停强制配储后,储能当然仍有机会取得更大的发展,但是那是现实需要以及其他储能配套政策所激发出来的效果,不可能是取消强制配储这一条政策带来的。

叫停强制配储后,在目前所有的储能细分赛道中,大储尤其是集中式新能源测的强制配储,肯定是要凉凉了,最起码中短期内是这样。电力央国企是要计算储能的收益的,只产生成本而不产生效益的事情,在叫停强制配储之后,电力央国企是不会再奋不顾身去做了。

而在中国目前的全部储能装机中,新能源强制配储几乎是占据了半壁江山。叫停强制配储后,即令这半壁江山只折损五六成,那影响也仍然是巨大的。这一过程中,将会有多少储能装备制造企业折戟沉沙?

原本强制配储下,电力央国企视配储为拿到新能源指标的路条,对配储的实际调节作用根本就不报多大的希望,设备招投标也是价低者得。这一机制下,那些成本低廉、粗制滥造、能够低价竞标的储能企业很容易拿到订单,业内称其为“劣币驱逐良币”。强制配储取消后,这一部分储能企业似乎可以“洗洗睡了”。

从“劣币驱逐良币”到劣币退出市场,这恰恰是大浪淘沙、市场升级创新的过程,低效产能和无效装机不去,优质产能和高效装机难来。从这一角度来加以审视,能源局叫停最为低效的强制配储,倒逼储能技术创新、倒逼储能装机效率和经济性升级,可说是为未来的储能高质量发展打开了一道生门。

叫停新能源强制配储、大储侧的深刻调整,或许还将为用户侧配储开拓出一片新天地。在中国目前所有的储能细分赛道中,发展最为良性的要数工商业配储。工商企业自己建设光伏,同时配备储能,白天用不了的光电,储能储存起来,晚上放电。工商业终端电价尤其是晚高峰期间很高,因而工商业配储效益有保障,比如浙江工商企业配储,两充两放能够实现1.1元以上的储能价差。

新能源强制配储取消后,地方政府、储能企业以及风光项目建设方会将更多目光投向用户侧储能,毕竟用户侧储能是最高效的,经济性也最好。储能企业创新技术和产品,地方政府出台鼓励政策,风光项目建设方自主探索与尝试,用户侧储能就此迎来一个新的发展高峰。最关键的是,取消行政化强制措施之后,这一发展高峰是健康良性的。

储能的发展和应用,有广泛天地。国家统计局最新数据表明,2024年,8.9亿千瓦的光伏装机,总发电量是4200亿度;而2023年,6.2亿千瓦的光伏装机,总发电量是5800亿度。为什么光伏装机大增了2.7亿千瓦,发电量却不增反降了?如此规模的弃光弃电下,储能当然是有大展拳脚的空间的。

储能肯定要大发展,但是以往储能发展的模式可能是存在严重问题的,有装机、无效益。储能要走上高质量发展的轨道,反思绩效,转换模式,取消强制配储正是最有价值的一个动作,也是一个好的开端。