先进电化学储能电池大PK(上)——储能系列4

上一篇我们讲到了锂资源可能不够用的问题,动力电池的发展也许不会像现在想得那么一帆风顺,于是人们也在思考别的替代方案,如其他化学电池,燃料电池等等,今天我们就来梳理一下先进电化学储能电池,本文不会涉及什么技术原理,如正极,负极,电解液,隔膜以及各种金属添加材料,工作原理等,主要还是关注其发展现状和技术特点,着重于应用前景。

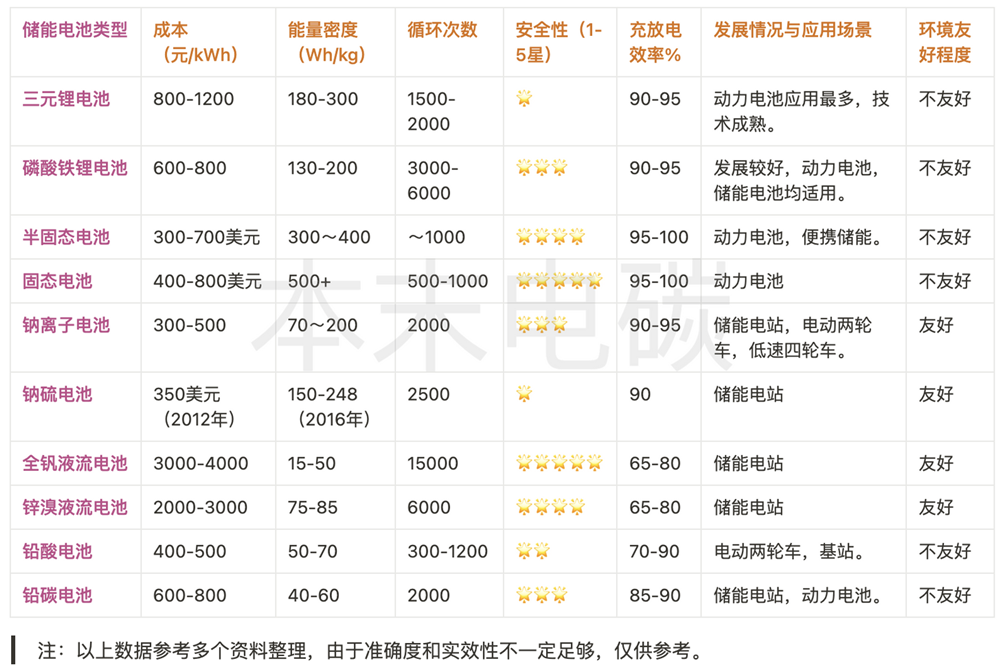

一、先进电化学储能电池PK表

点击可查看大图

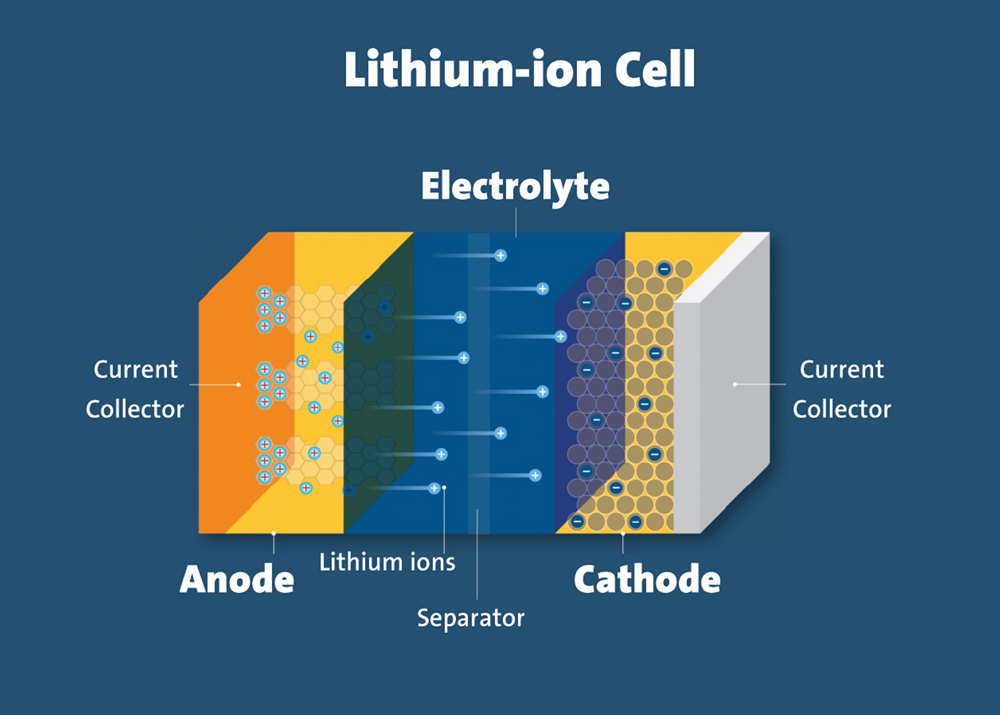

1、锂离子电池

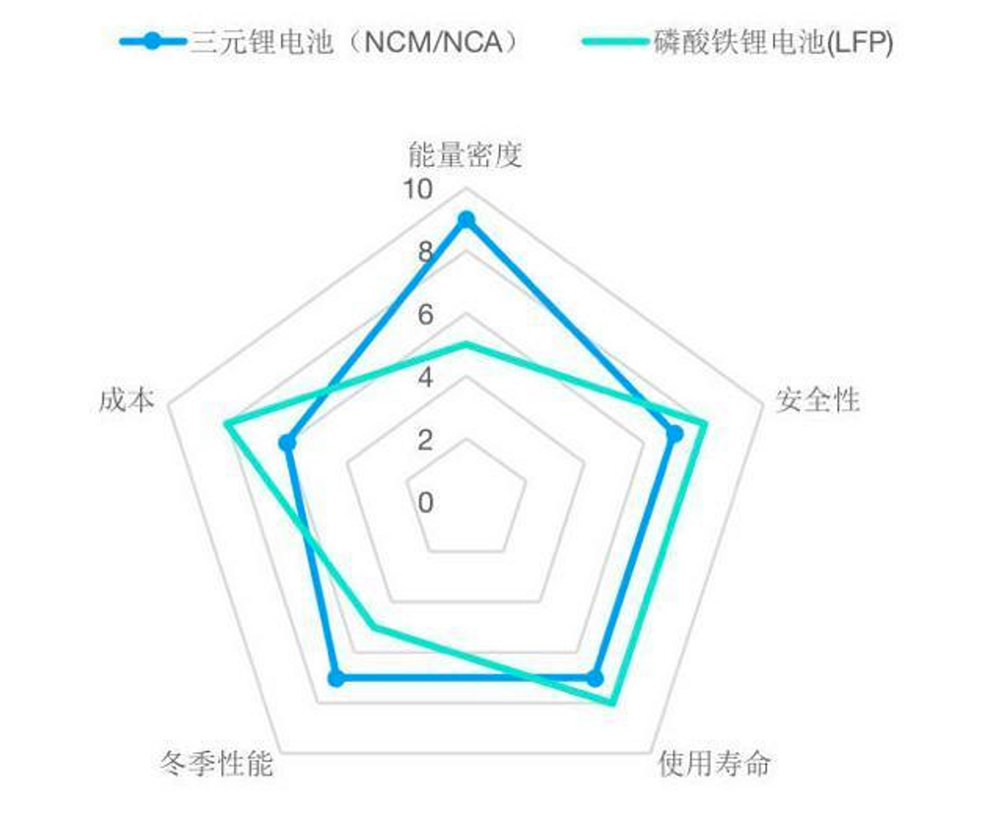

锂电池的研究开始于20世纪50年代,在70年代实现了军用与民用。锂金属二次电池研究于80年代推出市场,1991年索尼公司推出了第一块商业化的锂离子电池。在众多电化学储能技术路线中,锂离子电池已经建立了较为健全的产业链。大家比较熟悉的锂电池名字主要是磷酸铁锂和三元锂,它们都是正极材料的名字,而且在性能、循环次数、安全性等方面综合优势相对于钴酸锂、锰酸锂较大,因此应用范围也更广。在动力电池中,三元电池由于较高的能量密度受到青睐,但成本高。循环寿命短,低安全性使得大家也在考虑磷酸铁锂电池替代,比如比亚迪的刀片电池就是磷酸铁锂电池产品。同时,由于在储能领域中,更注重成本、安全性、使用寿命等因素,因此磷酸铁锂在储能的应用更广泛。下图为三元锂电池和磷酸铁锂电池的对比。

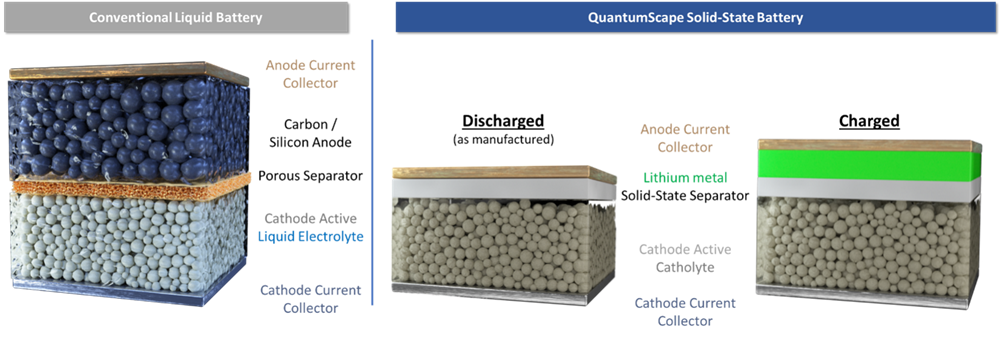

2、半固态/固态电池

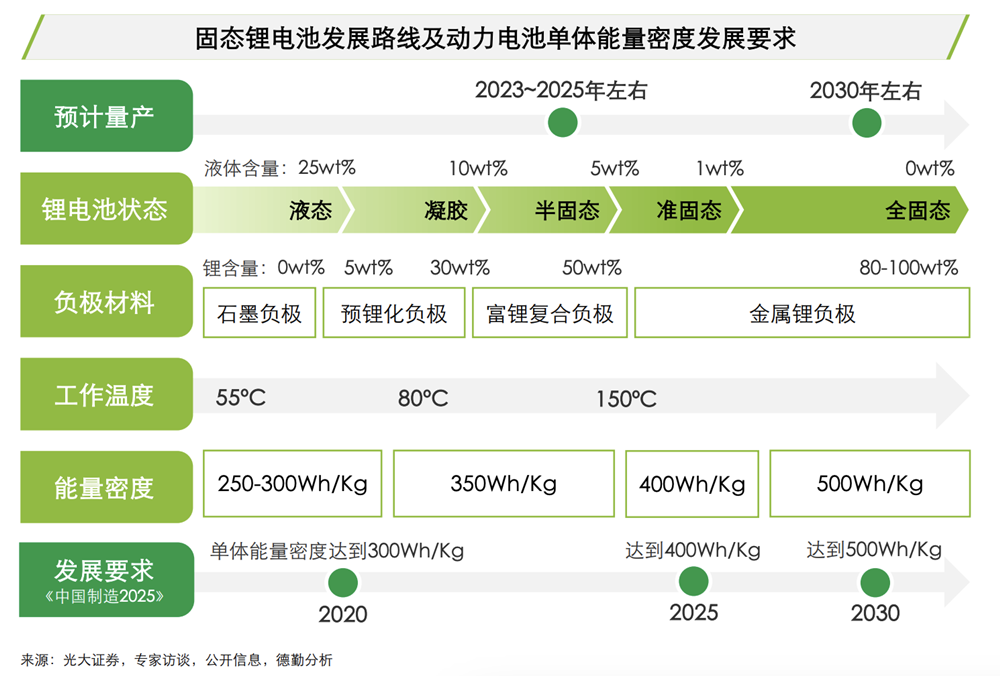

不论是磷酸铁锂和三元锂电池,都是有安全风险的,只是大小不同。同时,人们对于电池能量密度的追求是无止境的,那在安全和能量密度方面有没有更好的替代品呢,让我们来看看传说中的固态电池吧。固态电池研发已经经历了40年的历史,可以分为三类——液体电解质质量百分比<10%的半固态(Half solid)、液体电解质质量百分比<5%的准固态/类固态(Nearly solid)、以及不含有任何液体电解质的全固态(All Solid)。现在通常我们所谓的(全)固态电池,是相对于现在的液态电解质锂电池而言的,使用固态正负极材料和固态电解质的电池。工作原理上,固态锂电池和传统的锂电池并无区别。相较于锂离子电池,固态电池的优点有以下三个方面:

能量密度高:与传统液态锂电池相比,得益于更高的电化学窗口,可以匹配高能正极材料和金属锂负极,固态电池的理论能量密度更高。

安全性能高:液态电池的安全隐患主要归因于液态电解质,固态电池以固态电解质替换,热稳定性更强,大大降低了自燃、爆炸的风险。

电池重量低:固态电池不需要电解液和隔膜,可简化封装、冷却系统等,整体电池包的重量和体积得以缩减,提升续航能力。

中国锂电行业发展 德勤观察2.0“电池风云”

但目前来看,固态电池发展并不顺利,预计到2030年才有可能量产,技术不确定性较大,这就给折中产品半固态电池带来了发展契机。

半固态电池:

液态电解液被看作电池起火自燃的罪魁祸首,而半固态电池中的液态物质大幅减少,当电池发生损坏、被穿刺时,或在一定程度上减轻自燃或者产生爆炸等情况,提升安全性。半固态电池相对于全固态电池,虽然是个过渡状态的产品,对于安全性的提升也是很大的,且综合考虑时间和成本,优势也是明显的。

从制造层面来说,以卫蓝新能源的半固态电池为例,其制造工艺流程和装备与目前锂电池的90%以上通用。当然,关键的工艺环节,比如混料、注液和原位固态化等环节,操作方式和现在的锂电池不一样,成本会增加很多。但是,这个成本是远远低于全固态电池的。

从下图中的固态电池发展路线可以看出,目前半固态电池还处于大规模生产的前期,虽然是过渡产品,但综合来说也是目前最好的解决方案了。

德勤:《中国锂电行业发展德勤观察2.0“电池风云”》P21

未来固态电池的技术发展和应用趋势将会是一个“梯次渗透”的过程。固态电池技术和核心在于电解质的革新,最终目标是实现电解质的全固态化;但随着电池能量密度需求的不断上升,技术难题也不断增大,而混合固液电池则可以作为全固态电池重要的过渡技术,在技术革新的过程中逐步减少对液态电解质的应用,从液态逐步实现到半固态、准固态,最终实现全固态的目标。

钠离子电池工作原理

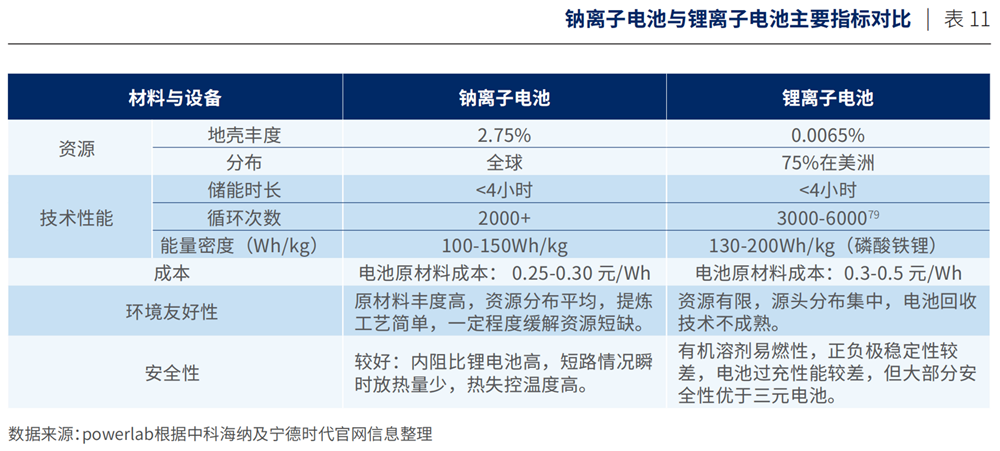

下图可以看到钠离子与锂离子电池的对比,需要补充的一点是锂离子电池可正常工作的温度区间为0~40℃,钠离子电池为-40℃到80℃,耐热耐冷性能好于锂离子电池。

钠离子电池在资源丰富度和成本上具备显著优势,但因其化学体系在能量密度上的局限,在乘用车动力电池领域目前难以撼动锂电池的地位,可在低能量密度要求或中低端场景替代锂电池,预计未来率先在储能、低速车等场景实现规模化商业应用。

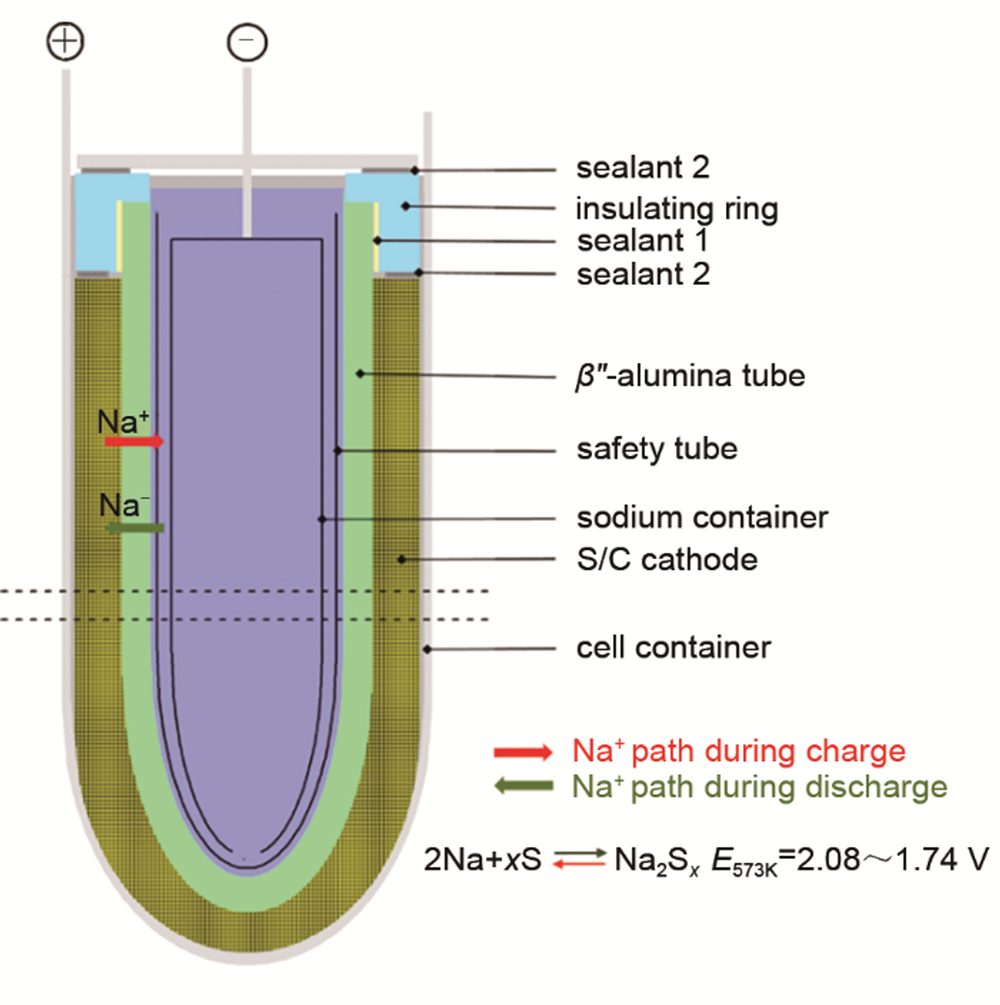

4、钠硫电池

钠硫电池的结构和工作原理示意图

钠硫电池的工作温度控制在300~350 ℃,此时钠与硫均呈液态,电池具有快速的充放电反应动力学。钠硫电池拥有的脉冲功率可达连续工作的六倍(脉冲时间可达30秒),这种特性使钠硫电池可同时用于提高电力质量和调峰,具有很好的经济性。由于工作温度很高,钠硫电池主要缺点是需要热源,使用电池自身存储的热量来维持系统温度,从而降低了电池的部分性能,温度过高也是大家担心其安全性的主要原因之一。